« Les expertises croisées de la BnF et du CNRS s’enrichissent l’une l’autre »

Le 11 avril 2025, la Bibliothèque nationale de France et le CNRS ont renouvelé leur convention-cadre. Depuis 1978, les deux institutions mettent leurs compétences en synergie au service de recherches de haut niveau sur le riche périmètre des collections de la BnF. Avec ces dernières années, une nette amplification des recherches en sciences de la donnée et en humanités numériques, et plus récemment encore, en intelligence artificielle, comme l’explique Thierry Pardé, le directeur à la stratégie et à la recherche de la bibliothèque.

Dès 2020, le renouvellement de la convention entre la Bibliothèque nationale de France (BnF) et le CNRS insistait sur l’ouverture et la diversification des collections étudiées au-delà des seuls livres imprimés. Que vous apporte le CNRS sur ces objets ?

Thierry Pardé : Les collaborations de recherche entre le CNRS et la BnF se caractérisent en effet par la très grande diversité des expertises et disciplines conjointement mobilisées pour étudier, interpréter, produire des savoirs nouveaux qui tous ont en commun un fort ancrage dans la non moins grande diversité des collections matérielles et immatérielles constituées et conservées par la bibliothèque.

Par exemple, cinquante ans d’étroites collaborations1 avec l’Institut de recherche sur les archéomatériaux2 ont favorisé l’analyse de plusieurs millions de monnaies et d’objets archéologiques détenues par la BnF, permettant de les documenter et d’améliorer leur conservation. De même, le département de Musique bénéficie de l'apport de l’Institut de recherche en musicologie3 pour l'étude, la conservation et la numérisation de partitions musicales et celui du Son, vidéo, multimédia, de recherches sur ses fonds ethnomusicologiques. La collaboration avec l’Institut des textes et manuscrits modernes, dont la convention a été renouvelée en 2024, a permis, grâce au financement de l’école universitaire de recherche Translitteræ, l’accueil de deux contrats postdoctoraux en 2020 et 2023.

Par ces différentes collaborations, on mesure combien s’enrichissent l’une l’autre les expertises croisées de la BnF et du CNRS, tant sur le plan patrimonial que scientifique et technique. De manière générale, nous souhaitons que cet accord renouvelé amplifie nos collaborations avec l’ensemble des communautés scientifiques du CNRS pour étudier, y compris en mobilisant des méthodes innovantes, le très imposant patrimoine de la bibliothèque.

Au sein de ce patrimoine, la BnF abrite de nombreuses collections numériques. Pour les étudier, l’infrastructure de recherche Huma-Num collabore avec le BnF DataLab. Quel regard portez-vous sur ce nouveau partenariat ?

T. P. : La BnF est un acteur structurant du paysage numérique scientifique et culturelle. Elle dispose en effet d’un gigantesque réservoir de données et métadonnées francophones de qualité – plus de 500 milliards de mots accessibles en ligne – qui résultent aussi bien de la politique de numérisation engagée depuis 25 ans par la bibliothèque et ses partenaires – et dont les 11 millions de documents numérisés sont accessibles dans la Bibliothèque numérique Gallica - que de la collecte de fonds nativement numériques tels que les archives du Web, les collections sonores, les photographies contemporaines numériques ou encore les vidéos. Le BnF DataLab facilite la transmission aux chercheurs de ces corpus numériques et met à disposition des espaces dédiés, des expertises (dont celles des ingénieurs d’Huma-Num) et des infrastructures et outils informatiques pour fouiller ces données.

Depuis l’ouverture du DataLab à l’automne 2020, force est de constater la très grande complémentarité des offres et de services entre la BnF et Huma-Num. Les deux structures ont de longue date pour objectif d’accompagner l’émergence progressive de la fouille de données et du traitement computationnel dans les sciences humaines et sociales (SHS). Le partenariat qui en découle favorise des échanges scientifiques réguliers, la participation de la BnF à l’un des consortia d’Huma-Num et le recours aux expertises d’Huma-Num dans les emprises du DataLab. Il a également pris la forme d’un appel à projets annuel conjoint pour encourager les projets de recherche sur les fonds numériques.

Le BnF DataLab, comme d’autres structures de ce type (INA le lab), représente un terrain d’observation et d’échanges autour de pratiques de recherche récentes, la fouille de données appliquée à certaines disciplines des SHS ayant véritablement débuté il y a une quinzaine d’années. En cela, son rôle en matière de sociabilités scientifiques participe, au-delà des services d’assistance ou de stockage de données, à une structuration des méthodes et des savoirs.

Qu’attendez-vous de la nouvelle convention ?

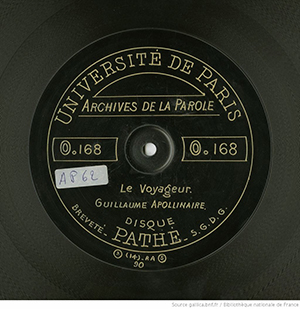

T. P. : Cette nouvelle convention-cadre doit permettre de consolider les fructueuses collaborations en cours, tout en ouvrant des pistes nouvelles qui correspondent aux tendances de fond de la recherche. Le cadre institué par la convention permettra à la BnF de s'inscrire dans les nouvelles grandes initiatives portées par le CNRS, entre autres les projets liant l’intelligence artificielle et les humanités numériques. Par exemple, la richesse de ses collections sonores – parmi lesquelles une collection historique sur les langues de France, constituée dès les années 1910 –, peut fournir des matériaux de qualité aux recherches sur le traitement automatique des langues1 . La nouvelle convention ouvre également la voie à des collaborations avec d'autres instituts du CNRS, notamment en sciences physiques et chimiques et sciences informatiques. De même, la BnF est partenaire, au côté du CNRS, de deux projets retenus dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt national SHS2 , financé par le plan France 2030. L’un, HERMES, porte sur la constitution et la préservation de patrimoines culturels inclusifs ; l’autre, SPHINX, sur les patrimoines empêchés et les patrimoines partagés. Enfin, la BnF participe aux actions engagées dans le cadre du PEPR ICCARE, un programme de recherche piloté par le CNRS et dédié aux industries culturelles et créatives (ICC). Le département de la Musique a notamment pris part à la journée d’accélération « Partition et numérique », qui s’est tenue au Centre de musique baroque de Versailles les 17 et 18 février derniers. De son côté, l’IR* Huma-Num a prévu d’associer la BnF à ses réflexions sur les données et métadonnées des ICC.

En plus de ces programmes de recherche, nous espérons accueillir des enseignants-chercheurs et/ou scientifiques du CNRS via des programmes de résidence en musée ou des conventions dédiées. Ces nouvelles modalités offriront un cadre idéal pour mener des recherches inédites sur un patrimoine exceptionnel.

- 1Par exemple celles menées dans le cadre du groupement de recherche TAL.

- 2L’appel à manifestation d’intérêt « Programmes de recherche en sciences humaines et sociales », a été lancé en mars 2023 par le Secrétariat général pour l’investissement et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il vise à structurer et valoriser les sciences humaines et sociales en France. Les projets lauréats de la première phase, révélés en 2024, seront lancés en 2025. Ils bénéficieront d’un financement minimum de cinq millions d’euros sur huit ans.