Le LSPM, un observatoire des étoiles au fond de la Méditerranée

Dédié à l’observation des neutrinos et de la faune marine, le laboratoire sous-marin Provence Méditerranée a exigé des moyens hors du commun pour sa construction.

Troisième volet d'une série de six articles sur les lieux insolites de la recherche au CNRS.

C’est un laboratoire où aucun humain ne peut accéder, pas même un plongeur olympique, sauf à utiliser un sous-marin pour se déplacer. Et pour cause : le Laboratoire sous-marin Provence Méditerranée (LSPM)1 se situe à près de deux mille cinq cents mètres de profondeur sous la mer, au large de Toulon. En cours de construction depuis 2019, le projet est à la hauteur de l’enjeu scientifique : abyssal. Le LSPM permet entre autres aux scientifiques d’étudier le neutrino, l’une des particules les plus mystérieuses de l’Univers.

Pourtant, cent milliards par centimètre carré de ces particules émanant du Soleil traversent chaque seconde la planète Terre. Mais comme le neutrino n’interagit qu’extrêmement rarement avec d’autres particules, il est difficilement détectable. Néanmoins, lors de ses rares interactions avec de l’eau de mer, il émet une lumière caractéristique que l’on peut percevoir à condition d’être plongé dans le noir complet. Une chose difficilement faisable à la surface, mais possible à plusieurs milliers de mètres de profondeur sous la mer. D’où l’intérêt d’installer un télescope géant au large de la Méditerranée.

Voir les étoiles au fond des mers

« Pour nous scientifiques, l’intérêt d’observer les neutrinos est double. D’une part, ils nous aident à mieux comprendre des phénomènes comme la formation des supernovas ou des trous noirs. D’autre part, nous ne connaissons toujours pas l’origine des rayons cosmiques – des particules chargées ultra énergétiques – qui arrivent sur Terre. Observer les neutrinos pourrait être un moyen d’y parvenir », explique Vincent Bertin, chercheur au Centre de physique des particules de Marseille (CPPM)2 et responsable de l’équipe en charge de l’observation des neutrinos dans ce laboratoire.

Comme les neutrinos interagissent peu avec d’autres particules, les scientifiques sont obligés d’utiliser des cibles larges et des capteurs de lumière très sensibles. Parmi les installations du laboratoire sous-marin dédiées à cet objectif, l’expérience KM3NeT/ORCA est un télescope géant qui sera composé à terme de plusieurs dizaines de milliers de capteurs optiques encapsulés à l’intérieur de sphères en verre flottantes. De la taille d’un gros ballon, celles-ci sont fixées les unes à la suite des autres à l’aide de lignes sous-marines ancrées au sol. « Grâce à ses milliers de capteurs sous-marins, KM3NeT/ORCA peut voir à 360 degrés l’environnement sous-marin », se félicite Paschal Coyle, le directeur du LSPM.

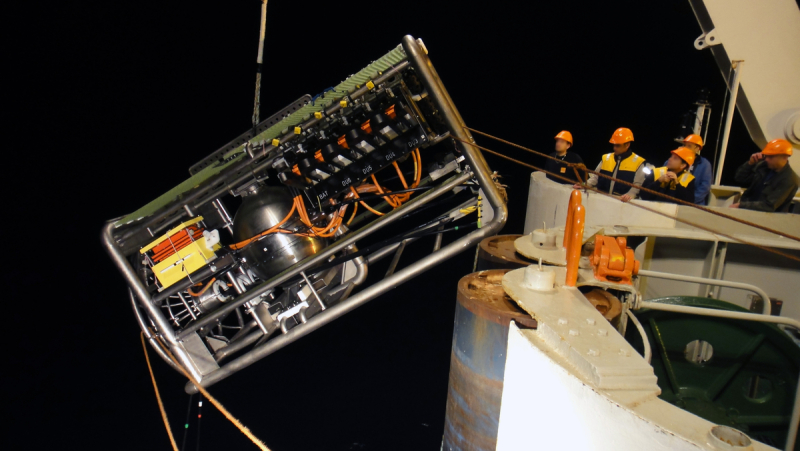

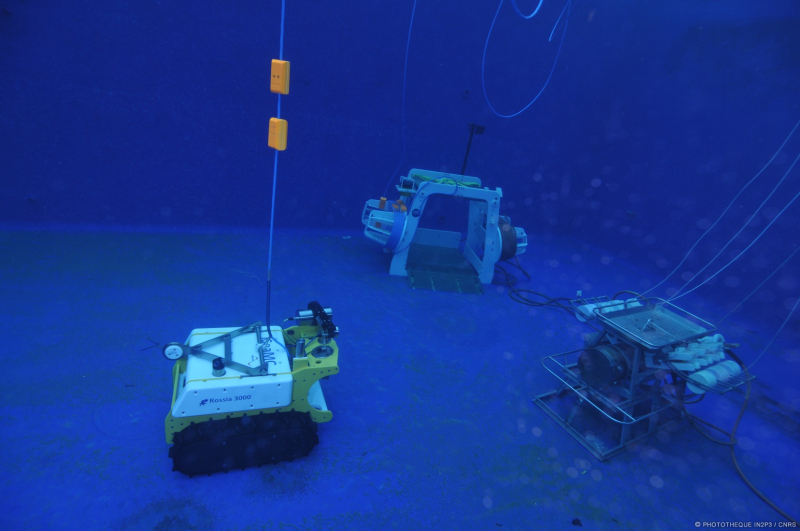

L’infrastructure exige des moyens conséquents pour son édification, en mer et sur terre. Tout est effectué à distance et robotisé. Une centaine de lignes composées d’une vingtaine de sphères et dont la hauteur totale atteint 200 m doit être à terme installée sous la mer. Une vingtaine d’entre elles ont d’ores et déjà été posées. « Une fois les sphères assemblées sur une ligne en atelier, nous les enroulons à l’intérieur d’une coque protectrice de 2 m sur 2 m. Cette coque se déleste automatiquement une fois jetée en mer, à 2000 m de profondeur », décrit Paschal Coyle. Le directeur du LPSM précise en outre que « durant le déploiement en mer, les lignes doivent être positionnées au niveau du sol marin à vingt mètres les unes des autres, avec une précision d’un mètre. Cela exige une grande rigueur de la part de nos équipes scientifiques ». Les lignes seront ensuite reliées entre elles à l’aide d’un robot sous-marin qui se charge de les raccorder à un réseau de fibres optiques communiquant avec la surface.

La pose en mer n’est pas le seul défi du projet. Les sphères en verre qui contiennent les capteurs sont fabriquées aux quatre coins de l’Europe par des équipes spécialisées en France, en Italie ou encore aux Pays-Bas, ce qui nécessite un important travail de coordination. « Il faut du temps pour fabriquer une ligne de détection car les équipements sont coûteux et expérimentaux », ajoute Vincent Bertin.

Quand l’astrophysique rencontre l’océanographie

Ce projet titanesque a été imaginé bien avant le début de sa construction, dès les années 1960. « Les physiciens se sont dit qu’il serait plus facile de détecter des particules neutrinos à haute énergie sous la mer. Une idée folle à l’époque car personne ne savait alors comment faire », plaisante Paschal Coyle. L’édification du télescope KM3NeT fait suite à plusieurs tentatives déjà initiées par le passé : Nemo en Italie (-3350 mètres), Nestor en Grèce (-4000 mètres) et Antares près de Toulon (-2480 mètres). Contrairement à KM3NeT, Antares ne contenait qu’une douzaine de lignes sous-marines. Mais le prototype a permis aux scientifiques de perfectionner leurs modèles jusqu’à parvenir à l’actuel.

Un second détecteur du télescope sous-marin KM3NeT est en outre en cours de construction au large de la Sicile (-3450 mètres), avec 230 lignes sous-marines de plus de 800 m de haut. C’est à l’aide de ce télescope, nommé KM3NeT/ARCA, que les scientifiques ont récemment détecté le neutrino à l’énergie la plus élevée jamais observée sur notre planète. Ces résultats ont fait l’objet d’une publication dans la prestigieuse revue scientifique Nature. KM3NeT/ORCA et KM3NeT/ARCA restent toutefois complémentaires sur le plan scientifique, précise Vincent Bertin : « ORCA est optimisé pour détecter les neutrinos à plus basse énergie afin de mieux comprendre leurs propriétés, ce que ne permet pas de faire ARCA ».

Outre KM3NeT, le laboratoire LSPM accueille d’autres infrastructures destinées à la recherche, dont une ligne de mouillage de 2 km de long destinée à l’observation et au suivi de l’environnement marin. Les capteurs qui l’équipent mesurent la vitesse des courants marins, le niveau d’oxygène ou encore la température sous-marine. Des mesures qui se révèlent déterminantes afin de pouvoir évaluer le niveau de réchauffement des océans. « Le LSPM recueille des données en grandes profondeurs, qui sont autrement difficiles à obtenir. Par ailleurs, cette infrastructure nous permet d’avoir un suivi sur le long terme de ces phénomènes, à la différence de mesures ponctuelles [comme les campagnes en mer par exemple, NDLR] », décrit Séverine Martini, chargée de recherche en océanographie au sein de l’Institut méditerranéen d’océanographie1 . « Grâce aux données fournies par les précédentes recherches menées sur Antares, nous avons un historique de données sur dix ans consécutifs. C’est extrêmement précieux et cela nous permet de mener des recherches plus ambitieuses ».

Les observations réalisées ces dernières années ont par exemple permis de confirmer qu’il y a eu une très nette diminution du niveau d’oxygène des fonds marins méditerranéens depuis 2021, ce qui laisse présager un risque pour la faune marine. Le LSPM garantit par ailleurs l’étude de cette faune marine : le laboratoire est en effet équipé d’un sismographe et d’un robot d’études des fonds marins, le BathyBot. Leur usage a permis récemment aux scientifiques de répertorier des espèces qui n’avaient encore jamais été vues en Méditerranée.

Autant de dispositifs exceptionnels qui promettent, d’ici la fin officielle de la construction du LSPM en 2030, une moisson de nouvelles découvertes.

- 1Aix-Marseille Université / CNRS / IRD / Université de Toulon.

Les pêcheurs de neutrinos

Comment détecter les neutrinos, ces particules si furtives que des milliards d'entre elles traversent notre corps chaque seconde sans le moindre effet ? Réponse : en installant un détecteur pharaonique au fond de la mer Méditerranée. Plongez, dans ce reportage proposé en partenariat avec LeMonde.fr, à 2500m de profondeurs, avec l'équipe d'ingénieurs et de chercheurs qui construit un des instruments scientifiques les plus ambitieux du monde.