« Une prospective à double usage : pour la politique scientifique du CNRS, et le dialogue avec la société civile »

Entre 2021 et 2024, CNRS Sciences humaines & sociales, l’un des dix instituts du CNRS, a lancé son premier exercice de prospective. Retour sur cette expérience avec Marie Gaille, directrice de l’institut.

Pourquoi vous être lancés dans un exercice de prospective au sein de CNRS Sciences humaines & sociales ?

Marie Gaille : Nos motivations étaient multiples pour entamer cet exercice. La première était de prolonger les réflexions de politique scientifique que nous élaborons au sein de l'institut, en réalisant un travail qui serait construit en interaction et en lien avec les collègues dans les laboratoires et les réseaux de recherche.

Nous avions aussi le souhait de travailler ensemble à l’élaboration d’une vision des questions de recherche à instruire dans les cinq prochaines années, de nous projeter collectivement vers des ambitions scientifiques partagées. Quand j'ai pris la direction de l'institut en 2021, en pleine pandémie, les confinements se succédaient, chacun était chez soi. L’institut a alors identifié le besoin de se remobiliser autour d'un travail qui nous porterait vers le futur, tendre vers quelque chose de positif.

La troisième motivation est qu’à l'issue de l’évaluation pour le Haut Comité pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement que le CNRS en 2023, Antoine Petit, le président-directeur général du CNRS, a formulé le souhait en 2023 que tous les instituts de l’organisme réalisent des prospectives. Nous étions déjà engagés dans l’exercice, mais cette demande a renforcé notre volonté d’aller au bout de la démarche.

Nos travaux ont finalement abouti à la production d’un document qui présente, pour une trentaine de thématiques et quelques méthodologies clé, les questions de recherche à arpenter dans les prochaines années et les dispositifs à mettre en place pour ce faire. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce document à une dimension aussi globale que possible.

Comment vous êtes-vous organisé pour réaliser ce travail d’ampleur ?

M. G. : Nous avons mené différents essais avant de trouver les bonnes manières de travailler. D’abord, en étant partenaires ou organisateurs d’événements qui nous permettaient de mettre en lumière une question de recherche donnée ou un domaine. Outre un travail interne important de l’équipe de direction de l’institut, nous avons aussi sollicité et soutenu des réseaux ou des groupes de travail dans l’élaboration de livres blancs, sur des aires (l’Océanie-Pacifique), ou des objets de recherche (le fait religieux, le travail). Sur certains objets ou approches de recherche, l’institut s’est associé à des partenaires académiques français et européens à l’occasion de colloques, de journées ou de workshops : par exemple, avec l’EHESS, avec les organismes de recherche espagnol et italien — le Consejo Superior de Investigaciones (CSIC) et le Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Nous avons aussi regardé ce que faisaient d'autres instituts du CNRS qui pratiquaient déjà des prospectives, notamment en sciences de l'univers, en sciences de l’ingénierie, en physique des particules ou en écologie et environnement. Nous avons constaté qu'en fait, il y a différentes manières de faire qui tiennent beaucoup aux logiques de chaque domaine scientifique. Cela nous a permis de considérer que nous allions déterminer notre propre manière de faire, en gardant un œil sur les pratiques inspirantes des collègues d’autres domaines.

Dans notre cas, outre les objets de recherche, nous avons choisi de prêter une attention spéciale aux dispositifs de recherche, en nous demandant quels dispositifs concrets de recherche étaient nécessaires pour mener un travail sur tel ou tel enjeu. C’est un point important de notre démarche, d'être à la fois dans la réflexion scientifique, mais aussi dans le concret, dans l'opérationnel. Nous sommes également parvenus à la conclusion qu’il était important de mettre en avant les thématiques de recherche plutôt que des disciplines. Celles-ci sont évidemment fondamentales, mais l’une des ambitions du CNRS, en sciences humaines et sociales, est de pouvoir réunir des chercheurs et chercheuses de domaines disciplinaires divers, dont les compétences sont toutes requises, pour aborder un même sujet et de créer les écosystèmes pour qu’ils travaillent ensemble à élaborer de nouvelles connaissances. D’ailleurs, nos laboratoires, comme nos réseaux, sont rarement mono-disciplinaires. Cette approche par thématique constitue aussi une voie pour nous adresser à un public extra-académique plus sensible à ce que la science nous apprend, par exemple, sur la jeunesse ou les sociétés face au changement climatique qu’à l’apport spécifique d’une sociologie de la jeunesse et une géographie des migrations climatiques.

Les prospectives scientifiques au CNRS

Les exercices de prospectives permettent de définir une stratégie scientifique sur le long terme – thématiques de recherche en émergence, équipements nationaux et internationaux nécessaires, orientation des appels à projets, etc. Plusieurs instituts du CNRS mènent cet exercice depuis de nombreuses années. Les prospectives font partie des missions « nationales » de l’institut CNRS Terre & Univers, et y sont menées tous les 4 à 5 ans dans chaque domaine scientifique et sur des sujets transverses, en impliquant une large part de la communauté scientifique. C’est également le cas pour CNRS Nucléaire & Particules. Un travail collectif au CNRS Physique a aussi impliqué 1000 physiciennes et physiciens pour établir une prospective tournée vers la recherche fondamentale et les impacts sociétaux publiée en 2024. Autre exemple : l’agence de programmes « Climat, biodiversité et sociétés durables » confiée au CNRS a publié sa première prospective cette année, sur les recherches polaires. De plus en plus, cet exercice est diffusé auprès des parties prenantes et des acteurs de la société civile, afin de mettre en avant les enjeux sociétaux et les liens sciences-société identifiés dans ces prospectives.

Quelles premières conclusions tirez-vous de ce travail ?

M. G. : L’un des points saillants dans un grand nombre de contributions est l'irruption de l'intelligence artificielle (IA) à la fois comme enjeu de méthode pour les sciences humaines et sociales, et en tant que sujet économique, éthique, politique, juridique, etc. L’IA – et les transitions numériques – prennent un peu la place des humanités numériques qui nous ont beaucoup occupés dans les années 2010 comme nouvelle manière de faire de la recherche notamment.

Un autre point est que l’importance accordée par l’institut aux aires culturelles depuis un certain nombre d’années - Afrique, Asie, Amérique, Europe, Proche et le Moyen-Orient, Océanie Pacifique - se trouve amplement justifiée par la nécessité d’étudier les phénomènes sociaux dans la diversité des langues, cultures, configurations politiques et sociales, de les comparer, de développer des approches transnationales. etc. Des approches très spécialisées sont nécessaires, mais sans cloisonnement et ceci, afin de comprendre également les porosités entre les aires, les circulations, les tensions multiples entre les dynamiques de mondialisation et celles de fermeture des frontières.

La place des questions environnementales et de la transition énergétique est par ailleurs cruciale, et pas seulement dans les disciplines qui leur sont consacrées. Elles apparaissent à de nombreuses reprises dans la prospective. Elles mettent en lumière l’enjeu de l’habitabilité de notre planète et la manière dont les sociétés appréhendent, analysent, comprennent et représentent cet enjeu, y compris sur le plan artistique, et dont elles agissent.

Enfin, des sujets, certes très classiques en sciences humaines et sociales, gardent toute leur importance, comme la question des inégalités. C’est une question de recherche majeure et un enjeu clé pour les sociétés et l'action publique. Elle fait d’ailleurs partie des 43 priorités scientifiques identifiées dans le COMP du CNRS.

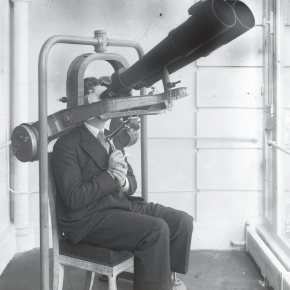

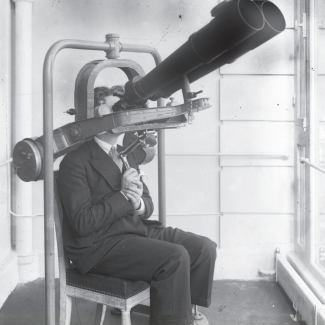

Ikonikat : les humanités numériques pour comprendre le regard du spectateur

Pour en savoir plus : Ikonikat, un autre regard sur l’art

Audiodescription

Quel est selon vous l’apport de ce travail pour les communautés du CNRS ?

M. G. : Un des enjeux est celui de la restitution à des acteurs non académiques. Les chercheurs et chercheuses mènent déjà des actions extrêmement importantes auprès des acteurs de la société civile – associations, entreprises privées et publiques, écoles, prisons, hôpitaux, festivals de culture, musées, etc. Mais elles sont souvent insuffisamment visibles. Avec cet exercice de prospective, CNRS Sciences humaines & sociales peut présenter la recherche en sciences humaines et sociales, ses dynamiques présentes et à venir, ses besoins, ses apports de façon transversale, « macro » si je puis dire, à l’attention des acteurs publics et de la société civile qui financent la recherche publique. C’est à cette échelle que les sciences humaines et sociales doivent se rendre audibles pour la société civile. Notre prospective est à double usage : pour la politique scientifique du CNRS, et le dialogue avec la société civile.

Ainsi, nous allons commencer à diffuser notre prospective à l'ensemble des collègues et laboratoires, et à tous nos partenaires académiques. Mais nous avons aussi préparé un document de présentation pour les parlementaires qui met en avant, en sept grands enjeux, ce qu'ils peuvent venir chercher au CNRS en termes de compétences et de recherche en sciences humaines et sociales. Nous visons également les instances de la société civile, des instances parapubliques comme le Conseil économique social et environnemental, des organisations non gouvernementales, qui, je l’espère, pourront être intéressées par nos travaux.

Par ailleurs, l’apport se traduira aussi, je l’espère, dans le déploiement de la politique scientifique de CNRS Sciences humaines & sociales et dans ses relations avec les partenaires académiques. À partir de la rentrée prochaine, l'institut va entrer dans une phase de mise en œuvre. Puis il pourra réfléchir à un deuxième exercice de prospective en tirant les leçons de ce premier travail, notamment sur la méthode utilisée.