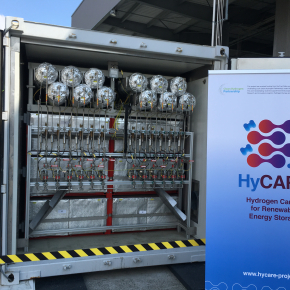

L’Europe tient son démonstrateur pour le stockage solide d’hydrogène

Le projet européen HyCARE a démontré la possibilité de stocker 40 kilogrammes d'hydrogène à l'état solide proche de la température ambiante dans des composés métalliques. C’est la plus grande quantité jamais stockée par cette méthode dans le cadre d’une application civile en Europe. Cette technologie améliore également l'efficacité énergétique et renforce la sécurité du stockage d’hydrogène sur de longues durées.

Les énergies renouvelables produisent de l’électricité décarbonée, mais pas forcément lorsque nous en avons besoin. Différentes solutions de stockage flexibles sont explorées afin d’équilibrer l’offre et la demande telles que les batteries, mais aussi l’hydrogène produit par un électrolyseur. Dans ce cadre, le projet européen HyCARE a démontré qu’il est possible de stocker de grandes quantités d’hydrogène à l’état solide dans des composés métalliques et de le restituer avec une grande efficacité énergétique grâce au stockage simultané de la chaleur. Le consortium du projet était composé d’acteurs académiques et industriels dont l’expertise couvrait la conception et la mise en échelle des matériaux de stockage de l’hydrogène et de la chaleur, leur intégration dans un réservoir et leur couplage à un électrolyseur et une pile à combustible.

Un démonstrateur inauguré en avril dernier est en cours d’exploitation sur le site d’Engie Lab Crigen, le centre de recherche et d'expertise opérationnelle consacré au gaz d’Engie. « La sécurité est un enjeu important de la filière hydrogène. Ce composé ne se comporte, ni ne se gère comme aucun autre fluide actuellement exploité. Des avancées sont nécessaires, notamment sur son stockage, pour le voir émerger comme un vecteur énergétique à grande échelle », témoigne Quentin Nouvelot, chef adjoint du Lab hydrogène du Crigen. Et de fait, le démonstrateur de stockage solide répond à plusieurs enjeux clé.

Quesaco le stockage solide d’hydrogène ?

Jusqu’à présent, l’hydrogène est principalement stocké sous sa forme gazeuse ou liquide. Le premier stockage requiert des pressions importantes associées à des conditions strictes de sécurité. Le deuxième fonctionne à très basses températures et consomme beaucoup d’énergie. Plus discret en Europe, le stockage solide s’appuie sur la réaction de l’hydrogène avec des matériaux métalliques, appelés hydrures, à des températures et des pressions proches de l’ambiant. Ces deux conditions améliorent respectivement son efficacité énergétique et sa sécurité par rapport aux technologies concurrentes.

Dans le cadre du projet HyCARE, des chercheurs de l’Institut de chimie et des matériaux Paris-Est (ICMPE)1 étaient en charge d’élaborer l’alliage qui absorbe de façon réversible l’hydrogène. « Le matériau métallique devait être adapté aux conditions d’opération du système. C'est-à-dire réagir avec la molécule à une pression de 30 bars en sortie d’électrolyseur, pour ensuite une restitution autour de 2 bars correspondant aux conditions de la pile à combustible », explique Fermin Cuevas, responsable du développement de ces matériaux à l’ICMPE et membre du bureau de la Fédération de recherche hydrogène du CNRS2 . De 10 grammes en laboratoire, il est ensuite produit à l’échelle de 4 tonnes par l’entreprise allemande GKN Powder Metallurgy - spécialiste des poudres métalliques - avant d’intégrer le démonstrateur final.

Le meilleur démonstrateur d’Europe

« Ce type de projet européen nous permet d’intégrer les contraintes opérationnelles et industrielles dès la conception de nouvelles technologies et ainsi de les dérisquer en les testant en amont dans des conditions maîtrisées », explique Quentin Nouvelot. Avec un stockage de 40 kilogrammes d’hydrogène, le projet HyCARE atteint la plus grande quantité jamais stockée sous forme solide et à température ambiante dans le cadre d'une application civile en Europe. Cette quantité pourrait alimenter une centaine de foyers en électricité par jour en complète autonomie. La technologie est donc intéressante pour des usages à moyenne échelle. Cette démonstration industrielle pourrait ainsi convaincre des collectivités locales et des stations d’hydrogène d’investir à l’avenir dans cette technologie.

« Un autre intérêt majeur du système est sa capacité de stockage de longue durée sans aucune perte, contrairement aux batteries qui s’auto-déchargent et des évaporations observées sur les systèmes de stockage cryogéniques », souligne Fermin Cuevas. Cette méthode convient donc aussi bien pour du stockage saisonnier (été/hiver) que quotidien (jour/nuit). Riche de ce succès, la recherche sur le stockage solide continue. En France, le projet SOLHYD cible ces technologies dans le Programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR) sur l’hydrogène décarboné3 . L’objectif : mettre au point de nouveaux matériaux encore plus performants en vue de doubler les capacités de stockage démontrées par le projet HyCARE.

- 1Unité CNRS/Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne

- 2Elle a pour but d’unir et de coordonner les efforts des équipes de recherche travaillant sur la production d’hydrogène par électrolyse, son stockage, et sa conversion en électricité

- 3Le PEPR-H2, copiloté par le CNRS et le CEA, a été lancé dans le cadre de la stratégie nationale d’accélération du plan France 2030