E-RIHS : Les sciences du patrimoine fédèrent leurs forces

Si l’on peut apprécier tant d’objets et sites patrimoniaux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, c’est aussi grâce au rôle joué par les scientifiques. Un effort interdisciplinaire qu’accroît E-RIHS, une nouvelle infrastructure de recherche européenne à laquelle contribue le CNRS.

Qu’ont de commun un coquillage préhistorique, les pierres de Notre-Dame de Paris et les tapisseries d’Aubusson ? Tous ces objets patrimoniaux ont fait l’objet d’une étude scientifique. Une dynamique qui va s’accroître depuis l’établissement le 28 mars dernier, à Florence, de l’infrastructure de recherche européenne European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS). Née en 2004 d’une dynamique portée notamment par la France et l’Italie puis inscrite sur les feuilles de route des infrastructures françaises et européennes en 2016, E-RIHS vise à offrir un accès transnational aux équipements et compétences dans le domaine des sciences du patrimoine et à initier des projets de recherche communs. Aujourd’hui, l’infrastructure peut se targuer de compter 11 pays membres et 4 autres candidats.

Avec sa voisine transalpine, la France constitue l’un des moteurs d’E-RIHS. Son nœud national, lancé en 2018 et porté par la Fondation des sciences du patrimoine (FSP), implique plusieurs institutions, aussi bien scientifiques que patrimoniales. Représenté par quatre de ses instituts1 , le CNRS y figure parmi les partenaires historiques et les premiers contributeurs financiers, aux côtés du ministère de la Culture, de la FSP, de Cergy Paris Université et du Muséum national d’histoire naturelle, avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Au total, une quinzaine de plateformes et laboratoires français mettent outils de pointe et personnels experts à disposition des scientifiques européens. Une palette allant « de l’analyse physico-chimique aux outils numériques avancés, en passant par l’accès aux archives patrimoniales et des formations spécialisées », s’enthousiasme le coordinateur scientifique d’E-RIHS France, Livio de Luca, également directeur de recherche au CNRS. Autant de services déclinés en quatre plateformes : ARCHLAB pour accéder à l’intégralité de la documentation et des archives conservées par les centres de ressources des institutions membres ; DIGILAB pour faciliter l’échange, l’enrichissement et la réutilisation des données scientifiques ; FIXLAB pour accéder aux installations de recherche fixes ; et MOLAB pour bénéficier d’instrumentations mobiles. Cette richesse de l’offre hexagonale « positionne ainsi la France comme un acteur central dans la diplomatie scientifique et culturelle européenne », avance Claire Pacheco, coordinatrice scientifique adjointe d’E-RIHS France.

Mutualiser savoirs et techniques

E-RIHS vise ainsi une synergie des savoirs et des techniques à l’échelle européenne, que défend âprement Caroline Bodolec, présidente d’E-RIHS France et directrice adjointe scientifique (DAS) de CNRS Sciences humaines et sociales : « Dans le contexte géopolitique actuel, la mutualisation des outils devient de plus en plus nécessaire ». En pratique, l’accès à l’infrastructure se fait à travers deux appels à projet annuels, qui octroient aux bénéficiaires un certain nombre d’heures d’utilisation des dispositifs visés. Avec leur lot d’historiens, archéologues, anthropologues, historiens de l’art, conservateurs-restaurateurs, linguistes, géographes, spécialistes des humanités numériques et autres professionnels du patrimoine, « les sciences humaines et sociales jouent déjà un rôle moteur comme utilisateurs des services proposés par E-RIHS à l’échelle française comme européenne », avance Livio de Luca. Mais elles peuvent désormais appuyer leurs expertises sur des observations analytiques grâce aux plateaux techniques membres d’E-RIHS

- 1CNRS Chimie, CNRS Écologie & Environnement, CNRS Physique et CNRS Sciences humaines et sociales.

Parmi eux, on trouve notamment six laboratoires français de chimie analytique, qui proposent aux scientifiques des analyses par rayons X, spectrométrie par fluorescence, infrarouge ou de masse ou encore via l’accélérateur de particules New Aglae, situé sous le musée du Louvre au sein du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Opérée conjointement entre le ministère de la Culture et le CNRS au sein du Lab-BC1 , cette plateforme a d’ailleurs été la première ouverte aux utilisateurs au niveau européen, à qui elle fournit un accès et un accompagnement spécialisé depuis 2004.

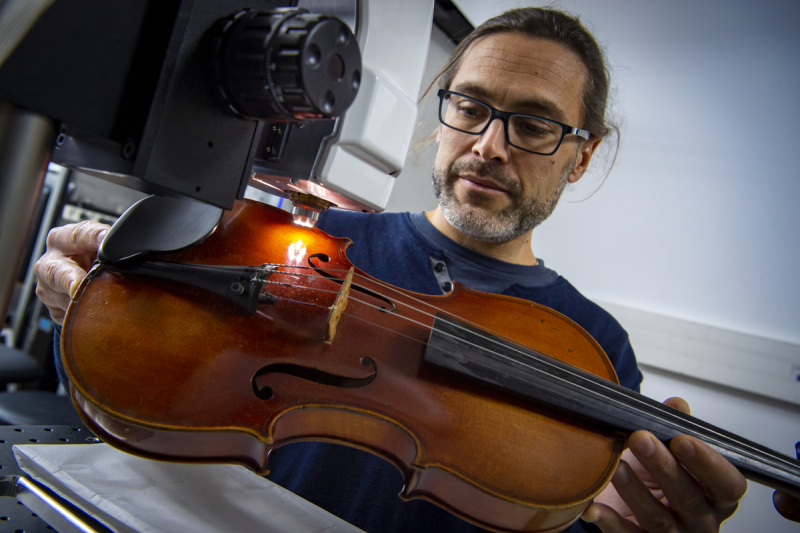

Autre service phare d’E-RIHS, le laboratoire mobile (MOLAB) incarne la capacité de collaboration de différentes équipes issues du CNRS, du ministère de la Culture, du MNHN et de Cergy Paris Université à travailler ensemble autour du développement d’instrumentations portables adaptées aux analyses in situ. Depuis 2009, le Centre de recherche sur la conservation2 et ses partenaires d’E-RIHS se déplacent fréquemment sur site à travers l’Europe pour étudier les œuvres sur place, avec les acteurs locaux.

Un service qui réjouit Jean-Pierre Simorre, DAS de CNRS Chimie et membre du comité de pilotage d’E-RIHS France : « Ces dernières années, l’amélioration des techniques a fait prendre de l’ampleur aux développements analytiques au sein des sciences du patrimoine. Or, on a de plus en plus besoin de ces méthodes analytiques très poussées pour aller encore plus loin dans la compréhension historique des objets patrimoniaux ». Pour sa part, CNRS Écologie & Environnement compte deux plateformes au sein de l’infrastructures : la plateforme Archéoscience au sein du laboratoire TRACES3 à Toulouse et IPANEMA4 , adossée au Synchrotron SOLEIL sur le plateau de Saclay.

Le patrimoine, objet interdisciplinaire

Si, comme le rappelle Livio de Luca, « le patrimoine est, par nature, un objet de recherche intrinsèquement interdisciplinaire », la mise à disposition d’autant d’instrumentations et de personnels au sein d’une infrastructure européenne « offre aux sciences humaines et sociales des outils nouveaux pour explorer les objets patrimoniaux, tout en valorisant leur capacité à contextualiser, interpréter et structurer les connaissances issues de ces collaborations. Elle permet ainsi de faire émerger des lectures enrichies des objets étudiés, en tenant compte de leur matérialité, de leurs usages passés, de leur trajectoire historique et de leur place dans les mémoires collectives ». Avec E-RIHS, plus que jamais, « l’objet du patrimoine se renforce comme point de rencontre entre les disciplines scientifiques », confirme Caroline Bodolec.

Une fédération des Sciences analytiques pour le patrimoine

En plus de sa contribution à l’infrastructure E-RIHS, CNRS Chimie a lancé fin décembre 2024 une nouvelle fédération de recherche d’animation, appelée Sciences analytiques pour le patrimoine. Ce réseau de neuf tutelles et treize unités de recherche a pour but de « lier tous les laboratoires qui font de la chimie analytique », explique Jean-Pierre Simorre. Par son soutien, l’institut escompte accroître la synergie entre les différentes techniques d’analyse et, à terme, définir des protocoles d’analyse multi-techniques. De même, en regroupant tous ces laboratoires CNRS Chimie souhaite définir des achats d’équipements prioritaires pour développer rapidement les sciences analytiques du patrimoine.

Un outil qui ravit le DAS de l’institut, qui s’émerveille de « cette symbiose entre les sciences analytiques et le patrimoine ».