Projet TARANIS : vers une production d’énergie grâce à la fusion nucléaire

Le projet TARANIS, associant le CNRS, le CEA et la start-up GenF, ambitionne de mettre au point un premier démonstrateur d’un réacteur à fusion nucléaire. Un équipement qui sera en mesure, à terme, de produire une énergie abondante, sûre et très peu polluante. Mais pour accomplir une telle promesse, les chercheurs devront relever les nombreux défis de la fusion nucléaire par confinement inertiel.

Comment subvenir aux besoins croissants en électricité tout en réduisant l’impact environnemental de la production d’énergie ? La réponse à cet enjeu capital pourrait venir de la fusion nucléaire, une réaction qui se produit naturellement au cœur du Soleil et que de multiples acteurs, à travers le monde, tentent de reproduire sur Terre depuis des dizaines d’années. « La fusion nucléaire présente premièrement l’avantage de pouvoir produire de l’énergie sans engendrer aucune émission de CO2 », présente Yann Gérard, président de la start-up GenF. « De plus, sa capacité énergétique est quatre fois supérieure à celle de la fission nucléaire, alors qu’elle génère beaucoup moins de déchets. Il s’agit également d’un procédé sûr, sans risque d’emballement, et nécessitant des ressources abondantes sur Terre. »

Comment créer les conditions nécessaires à la fusion nucléaire ?

La fusion nucléaire ne repose en effet que sur le deutérium et le tritium, deux isotopes de l’hydrogène dont l’approvisionnement est aisé. Son principe est, de surcroît, simple : il « suffit » de faire fusionner un atome de deutérium avec un atome de tritium, cette réaction générant une grande quantité d’énergie. Problème : les deux atomes sont chargés positivement, donc ils ont naturellement tendance à se repousser.

Par conséquent, il faut leur donner suffisamment d’énergie cinétique pour vaincre cette répulsion électrostatique et les fusionner. Ce qui implique notamment d’atteindre et de maintenir des températures de l’ordre de… 100 millions de degrés Celsius. « Beaucoup d’expérimentations sont déjà parvenues à créer ces conditions nécessaires à la fusion », indique Sébastien Le Pape, directeur du Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses (LULI, CNRS/École polytechnique/CEA/Sorbonne Université). « Mais ce qui est compliqué, c’est de réussir à générer plus d’énergie de fusion que la quantité d’énergie utilisée pour atteindre ces très hautes températures. »

La fusion par confinement inertiel au cœur du réacteur de TARANIS

Le projet TARANIS – du nom du dieu celte du ciel, de la foudre et du tonnerre – vise à relever ce défi à travers le développement, à terme, d’un réacteur à fusion nucléaire. Ce consortium réunit GenF, spin-off de Thales, le CEA et le CNRS, via le LULI et le Centre Lasers Intenses et Applications (CELIA, CNRS/Université de Bordeaux/CEA). « Nos deux laboratoires apportent notamment leur expertise sur les questions relatives à la physique du processus, tant par des travaux de modélisation que des expérimentations », note Éric Mével, directeur du CELIA. « Nous présentons ainsi une grande complémentarité avec le CEA et GenF, qui ajoutent leurs compétences sur d’autres dimensions du projet, telles que les lasers et les cibles. »

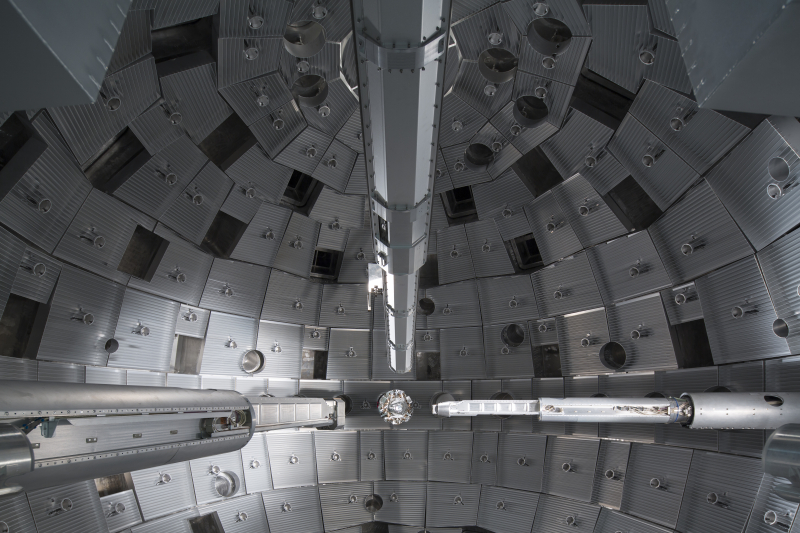

Contrairement au programme international ITER, qui repose sur la fusion par confinement magnétique (FCM), TARANIS a opté pour la technologie de fusion par confinement inertiel (FCI), issue de travaux initialement conduits dans le domaine de la défense. Son principe : une cible – une capsule sphérique d’environ 2 mm de diamètre et contenant des atomes de deutérium et de tritium – va se comprimer fortement sous l’effet de lasers de très haute puissance, créant des conditions de température, de pression et de densité favorables à la fusion nucléaire. Le but est alors de générer une énergie supérieure à celle des lasers employés lors du processus.

Instabilités et haute cadence de tirs

Cet objectif s’accompagne toutefois de multiples défis scientifiques à relever. « Dans la configuration que nous étudions, les lasers sont dirigés directement sur la cible », décrit Sébastien Le Pape. « Or, ce schéma est particulièrement propice à l’apparition d’instabilités, tant hydrodynamiques que liées aux interactions entre le laser et le plasma. Et ces instabilités peuvent entraîner une dissipation d’une partie de l’énergie des lasers, donc altérer le processus de compression. » De telles problématiques ont déjà été abordées dans le cadre de précédentes études scientifiques, mais à des niveaux d’énergie inférieurs à ceux visés ici.

C’est d’ailleurs tout l’enjeu du projet TARANIS : réussir à reproduire des résultats obtenus par le passé, mais à l’échelle de la production d’énergie. Par exemple, en décembre 2022, au National Ignition Facility (NIF, situé à Livermore, États-Unis), des chercheurs sont parvenus à générer de l’énergie par fusion nucléaire avec un gain supérieur à 1. « Dans des cas comme celui-ci, les installations ne permettent qu’un à deux tir(s) par jour », constate cependant Éric Mével. « Pour produire de l’énergie en quantité satisfaisante, il faudrait pouvoir faire de même au moins plusieurs fois par seconde… Et cela implique de nouvelles contraintes, comme la synchronisation rapide de milliers de lasers ou la nécessité de refroidir le laser entre deux tirs, sous peine d’endommager ses composants optiques. »

Première production d’énergie attendue en 2040

Afin de lever les écueils sur la voie de la production d’énergie par fusion nucléaire, le projet TARANIS se décline en trois phases. « La première étape consiste, via une approche mêlant modélisations et expérimentations, à maîtriser le schéma de fusion et à trouver le point de fonctionnement du futur réacteur », détaille Yann Gérard. « Cela inclut notamment de définir des variables telles que le type et le profil du faisceau laser, les caractéristiques de la cible… À la fin de cette phase, prévue en 2027-2028, nous disposerons d’un jumeau numérique de notre réacteur. »

L’objet de la deuxième phase sera alors la maturation et la validation des briques technologiques essentielles de la fusion nucléaire, à partir des résultats précédents. L’équipe de TARANIS s’attachera à démontrer sa capacité à produire des cibles en quantité, à combiner des faisceaux, ou encore à synchroniser des lasers sur une cible en mouvement. Cette étape s’étendra jusqu’en 2035 et posera les bases du démonstrateur, qui sera ensuite construit au sein d’une future installation dédiée et qui devrait produire ses premiers mégawatts en 2040. Le réacteur pourra, dès lors, être industrialisé, commercialisé, puis intégré au mix énergétique. Un objectif final prévu pour 2050.