Transition environnementale : comment la recherche se transforme-t-elle ?

Devant l’urgence climatique, les scientifiques interrogent leurs propres méthodes de recherche. Objectif : concilier soutenabilité et recherche d’excellence, de façon à ce que la science soit une solution au problème et non une partie de celui-ci.

Cet article est le premier d’une série de cinq sur le futur de la recherche.

« Face à l’urgence climatique, les scientifiques doivent réduire leur impact sur l’environnement » : le 19 mars 2019, un collectif de scientifiques de diverses disciplines nommé Labos 1point5 publiait dans Le Monde une tribune appelant à adopter des pratiques de recherche plus sobres. « Nous sommes de plus en plus nombreux à penser qu’il nous faut mettre en cohérence nos pratiques de travail avec les objectifs de réduction de l’empreinte humaine sur l’environnement, et que cet alignement constitue un élément-clé du lien de confiance unissant sciences et société », soulignaient les chercheurs et chercheuses du collectif. Car si la recherche scientifique constitue un atout indéniable dans la lutte contre le réchauffement climatique, elle y participe également activement.

Le second bilan d’émissions de gaz à effet de serre du CNRS, portant sur l’année 2022, révèle que ses activités génèrent chaque année en moyenne 14,7 tonnes de CO2 équivalent par agent. « Pour donner un ordre de grandeur, l’objectif à atteindre pour respecter les accords de Paris se limite à 2 tonnes de CO2 équivalent par Français », précise Blandine de Geyer, référente nationale transition environnementale au sein de la mission transverse d'appui au pilotage du CNRS. « Ce bilan montre notamment que l’impact carbone de la recherche est étroitement lié à l’achat d’équipements », ajoute la référente nationale transition environnementale. Les achats pèsent en effet plus de 415 000 tonnes équivalent CO2, soit 85 % des émissions carbone de l’organisme. Cet impact est principalement lié au cycle de vie de ces équipements, assure Blandine de Geyer : « Nous prenons en compte leur phase de fabrication, le transport, mais aussi leur fin de vie ». Afin de quantifier l’ensemble, le CNRS s’appuie sur la méthode des ratios monétaires : « On considère qu’un euro dépensé par l’organisme équivaut à environ 300 grammes de CO2 émis dans l’atmosphère », résume Stéphane Guillot, délégué scientifique à la transition environnementale et aux risques au sein du CNRS.

Les déplacements professionnels, liés notamment aux missions scientifiques et aux colloques, pèsent quant à eux pour 6 % des émissions. « Cependant, les résultats sont très variables suivant les laboratoires. Pour certains, les déplacements peuvent représenter une part plus importante, notamment s’ils effectuent un grand nombre de missions de terrain à l’autre bout du globe », précise Blandine de Geyer. Au-delà des émissions de CO2, les activités de recherche affectent aussi la biodiversité. « Pour évaluer cet impact, nous mobilisons la méthodologie du Global Biodiversity Score, développée par la Caisse des dépôts et des consignations, précise la référente nationale transition environnementale. Et là aussi, les achats d’équipements et les consommables représentent le principal facteur, notamment car leur fabrication nécessite d’extraire des ressources ». Afin de le rendre plus tangible, cet impact sur la biodiversité est traduit selon un indicateur, le MSA (Mean Species Abundance ou « abondance moyenne des espèces »), que l’on peut exprimer dans une forme imagée : la conversion d’une zone riche en biodiversité en un parking entièrement bétonné. Résultat : chaque année, l’ensemble des activités du CNRS conduiraient à l’artificialisation d’une surface de 2 km2.

Les achats, poids lourd de la recherche

Dans le but de formaliser l’engagement du CNRS dans une démarche de transition environnementale, l’organisme a publié en février 2025 son schéma directeur « développement durable et responsabilité sociétale ». Pour parvenir à faire de la recherche plus sobre, la réduction de l’impact généré par les achats de matériel s’impose comme un axe de travail prioritaire. L’une des pistes réside dans la mutualisation des équipements, indique Blandine de Geyer : « Les plus gros achats, qui nécessitent souvent un co-financement, sont généralement déjà partagés. Mais il existe une marge d’amélioration au niveau des équipements moins coûteux. L’une des actions entreprise dans le cadre du schéma directeur est donc de faciliter l’inventaire partagé du matériel présent dans les laboratoires afin de mieux connaître les stocks dont nous disposons ».

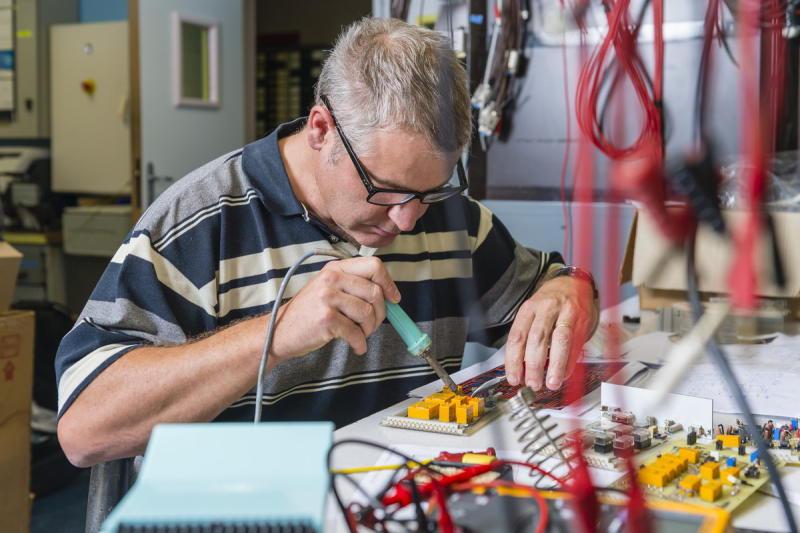

La réparabilité des équipements est aussi un point-clé, souligne Stéphane Guillot : « Il est fréquent que nous n’ayons pas la possibilité d’accéder à l’intérieur des machines ou des appareils. Il faut donc que l’on collabore étroitement avec les fournisseurs sur ce point, afin de prolonger la durée de vie des instruments ». Parfois, une petite cure de jouvence permet même d’améliorer la qualité de certains outils : « Il suffit alors de changer une carte électronique ou un tube afin d’augmenter les performances de l’appareil, tout en conservant son ossature globale, confie Stéphane Guillot. Afin de favoriser la généralisation de ces pratiques vertueuses pour l’environnement, nous avons travaillé avec l’Agence nationale de la recherche afin qu’elle accepte d’allouer des fonds spécifiques dédiés à la réparabilité et à la jouvence dans le cadre des projets qu’elle finance ».

Quand les labos transitionnent : le cas de l’IBCP

La réduction de l’usage du plastique est également un axe de travail important au sein des laboratoires. « À titre d’exemple, un chercheur en biologie consomme environ 20 fois plus de plastique qu’un citoyen européen moyen », souligne Virginie Gueguen-Chaignon, chargée de mission développement durable pour CNRS Biologie, l’un des dix instituts du CNRS. En 2019, elle a co-créé le groupe « IBCP & Cié : Conscience et initiatives écologiques » avec cinq de ses collègues du CNRS et de l’Université Lyon-I Claude-Bernard. L’objectif de cette démarche, récompensée par un cristal collectif du CNRS en 2025 : diminuer l’impact de leurs recherches en commençant par réduire la quantité de déchets produite sur le site de l’Institut de biologie et chimie des protéines (IBCP)1 et ses plus de 200 agents.

« Dans un premier temps, nous avons mis en place des filières de recyclage et de tri pour certains consommables et proposé des astuces sur les protocoles classiques de biologie afin de réduire les quantités de plastiques utilisées au laboratoire », témoigne Virginie Gueguen-Chaignon. Puis, au fil du temps, les actions menées par le groupe se sont élargies. Cela s’est traduit notamment par la mutualisation des produits chimiques et des contenants plastiques entre les équipes, mais aussi par la modification des pratiques d’autoclavage afin de réaliser des économies d’eau et d’énergie. Prochaine étape : la mise en place au début de l’année 2026 d’un magasin commun pour les 200 agents du bâtiment afin de grouper les commandes et de rationaliser les stocks. « Cela optimisera toute la chaîne d’utilisation de nos plastiques et diminuera significativement le bilan carbone lié au transport et à la production », assure Virginie Gueguen-Chaignon.

- 1CNRS / Université Lyon-I Claude-Bernard.

En parallèle, les équipes d’IBCP & Cié ont développé une série d’initiatives afin de favoriser le recours aux mobilités douces dans le cadre des déplacements des agents entre leur domicile et leur lieu de travail. Ces trajets pesaient pour près de 3 % des émissions de gaz à effet de serre dans le dernier bilan carbone réalisé par le CNRS. « Nous avons augmenté le nombre de stationnements sécurisés dédiés aux vélos et des ateliers de réparation ainsi que des formations à la circulation en ville ont été proposés aux agents. Depuis, le nombre de personnes qui viennent travailler à bicyclette a significativement augmenté et nous avons été récompensés en obtenant dès 2022 le label Or Employeur Pro-Vélo1 », détaille Virginie Gueguen-Chaignon. Les efforts menés au sein de l’IBCP portent déjà leurs fruits, souligne la chargée de mission développement durable pour CNRS Biologie : « Nos émissions de gaz à effet de serre sur le site ont diminué de 13 % par rapport à 2019 ».

Vers une recherche frugale et responsable

Cependant, la question de l’impact environnemental des activités de recherche ne se limite pas aux initiatives mises en place au sein des laboratoires. Elle doit désormais être considérée comme un enjeu éthique à part entière dans le monde de la science, comme le préconise un avis du Comité d’éthique du CNRS (Comets) publié en 2022. « On ne peut pas réduire la question de l’impact environnemental à l’impact de l’activité elle-même. Il faut également y inclure les objets et les méthodes de recherche. Et donc considérer que si une activité de recherche porte sur des objets ayant des potentiels d’applications qui favorisent les émissions de gaz à effet de serre, alors elle a un impact négatif sur l’environnement », souligne Olivier Leclerc, co-auteur de l’avis du Comets. Pour autant, « il ne s’agit pas de dire que toutes les recherches qui pourraient être polluantes ou qui impacteraient négativement l'environnement devraient être arrêtées, nuance Olivier Leclerc. Mais il faut analyser au cas par cas, en mettant en balance les bénéfices attendus et les impacts possibles ». À l’instar de la démarche adoptée en bioéthique, « les recherches présentant un impact négatif trop élevé pourraient être interdites », ajoute-t-il.

- 1Le Programme Objectif Employeur Pro-Vélo vise à accompagner les employeurs dans le développement d’une culture vélo. Des mesures incitatives permettent aux employeurs de déployer des équipements et services « Pro-Vélo » pour les déplacements de leurs collaborateurs, clients et fournisseurs.

En parallèle, il reste nécessaire de repenser notre système de production et d’évaluation scientifique car la course à la productivité, parfois résumée par l’adage « publier ou périr », est un véritable problème pour l’environnement, déplore Stéphane Guillot : « Il y a une réelle explosion du nombre de publications au niveau mondial. La production de toutes ces données entraîne forcément la surconsommation de ressources. Mais dans le même temps, la qualité des papiers diminue. Cette course à la production est néfaste à la fois pour la planète et pour la science, il faut donc que l’on revienne impérativement à une recherche qui privilégie la qualité à la quantité ». Pour cela, les critères d’évaluation des chercheurs et des chercheuses évoluent, poursuit le délégué scientifique à la transition environnementale : « Au sein du CNRS, nous n’exigeons plus la liste complète des publications des agents pour les évaluations et les promotions. Il leur est désormais demandé de fournir les cinq à dix papiers qu’ils jugent être les plus importants dans le cadre de leur travail ».

Mais pour qu’un véritable changement s’opère, il sera primordial de faire évoluer les financements de la recherche à plus large échelle. En 2024, une quinzaine d’agences de financement et d’organismes de recherche européens, dont le CNRS, ont co-signé l’accord de Heidelberg. L’objectif est d’intégrer durablement les enjeux environnementaux dans les politiques de financements de recherche. « Il est important de se doter d’outils et d’une politique institutionnelle qui donnent un cap clair. Mais ces évolutions nécessiteront forcément du temps », conclut Olivier Leclerc.

Journée « Transition environnementale : comment passer de l'ambition à la mise en œuvre ? »

Le 6 février 2026 à Paris, le CNRS organise sa troisième journée transition environnementale de la recherche. Un an après la publication de son schéma DD&RS, l’objectif de cette journée est multiple : créer du lien dans la communauté des acteurs et actrices de l’ESR déjà engagés dans la transition, inspirer celles et ceux qui ne le sont pas encore, comprendre les différentes échelles d’organisation de la transition et leurs imbrications, et susciter le dialogue pour opérer collectivement et durablement la transition de l’ESR.