Au CNRS, les femmes en science sur le devant de la scène

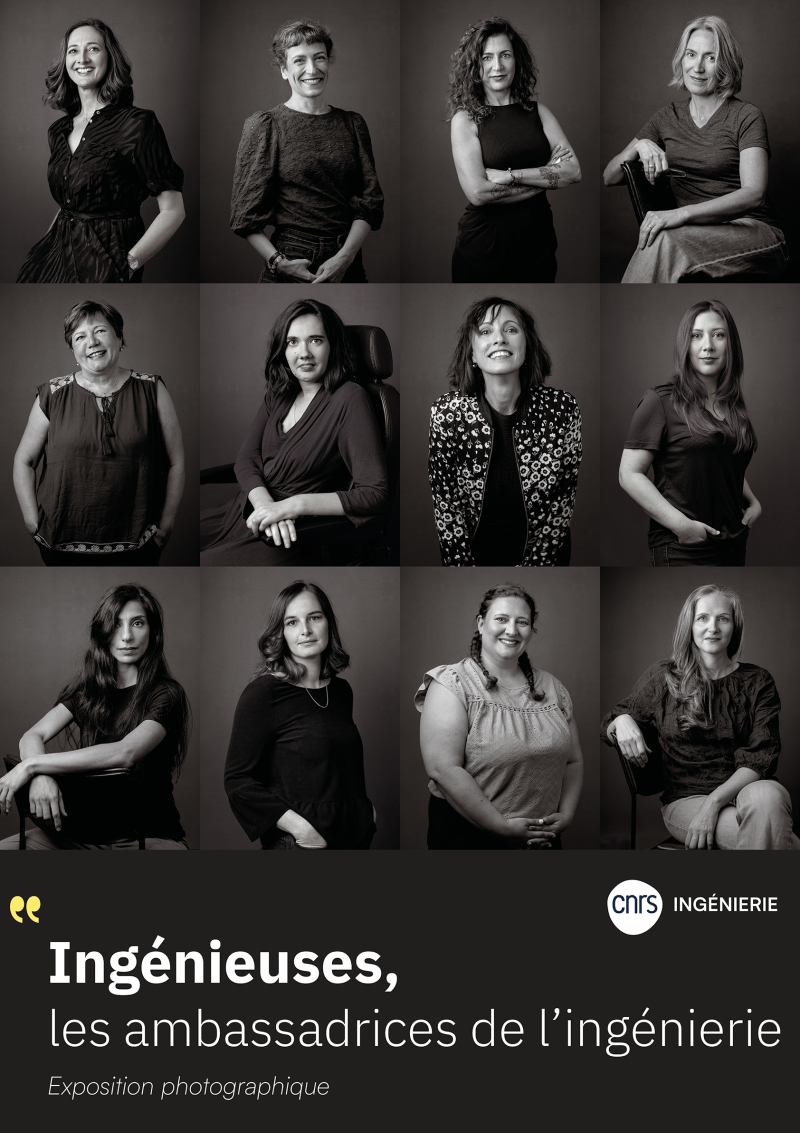

Tandis que La Science taille XX elles lance sa huitième édition, sept ans après la première, CNRS Ingénierie inaugure avec « Ingénieuses » une nouvelle exposition photographique itinérante.

En ce début d’automne 2025, le CNRS continue de mettre à l’honneur les femmes en science. Le 12 septembre à Montreuil (Seine-Saint-Denis), deux de ses délégations régionales franciliennes ont inauguré une nouvelle déclinaison de l’exposition photographique « La Science taille XX elles », réalisée en partenariat avec l’association Femmes & Sciences. Le 1er octobre, CNRS Ingénierie, l’un de ses dix instituts, a dévoilé l’exposition « Ingénieuses » lors du lancement de l’Année de l’Ingénierie. Et le 15 octobre va paraître l’ouvrage Les filles sont parfaites pour les sciences (édition MKF), qui ambitionne de bousculer nos imaginaires et de changer notre regard sur la place des filles dans les filières scientifiques.

Renouveler l’image des femmes de science

158 : c’est le nombre de chercheuses, ingénieures et techniciennes photographiées en huit éditions de « La Science taille XX elles » depuis l’origine de l’exposition à Toulouse. Mais « “La Science taille XX elles” n’est pas juste une exposition, c’est aussi la possibilité pour les enseignantes et enseignants de faire intervenir chaque ambassadrice au moins deux fois par an dans les établissements scolaires pour présenter aux élèves leur métier, leur parcours et la diversité des domaines scientifiques », tient à préciser Isabelle Vauglin, vice-présidente de Femmes & Sciences. Entre l’exposition en tant que telle et ces interventions en classe, on estime que le dispositif touche chaque année plusieurs dizaines de milliers d’élèves sur une classe d’âge de 700 000 à 800 000, auxquels s’ajoutent les 20 000 élèves, filles et garçons, sensibilisés chaque année par Femmes & Science dans ses propres actions. À ces chiffres en milieu scolaire, se superpose le succès médiatique des expositions. Immensité du pays oblige, c’est la déclinaison chinoise, fin 2024, qui bat tous les records de fréquentation, avec plus de 150 000 visiteurs et visiteuses entre Pékin et Canton !

Autant d’éléments qui confirment l’impact sociétal de « La Science taille XX elles ». Indéniablement, l’exposition a permis de changer les représentations des scientifiques à son échelle. Anne Haguenauer, chargée de communication à la délégation Provence & Corse du CNRS – chargée de la réalisation d’une déclinaison marseillaise en 2024 – et codirectrice de la publication avec Isabelle Vauglin des Filles sont parfaites pour les sciences, revient sur l’importance des rôles modèles féminins : « Si l’on demande aux élèves de collège de décrire une personne scientifique, on obtient le portrait type d’un homme blanc, plutôt âgé, vêtu d’une blouse blanche, qui porte des lunettes, dans un univers de laboratoire. Malgré nous, ces stéréotypes sont ancrés dans notre imaginaire par toutes les représentations que nous avons croisées dans nos vies. Et pour cause, il a été mesuré que sur 3 500 personnages sexués répertoriés dans les manuels scolaires, 1 sur 5 sont des femmes. Dans ce contexte, cette exposition, et surtout son itinérance, permet de proposer d’autres imaginaires aux jeunes filles ». Un changement d’imaginaire y compris autour des femmes en science. « “La Science taille XX elles” a renouvelé les représentations de femmes scientifiques, exclusivement incarnées jusque-là par le modèle tutélaire et quasi unique de Marie Curie, génie isolée difficilement atteignable pour les jeunes filles, martèle Isabelle Vauglin. Les femmes scientifiques contemporaines sont des femmes brillantes et accessibles qui travaillent dans des domaines très variés, dans le public comme le privé, ont des loisirs, une vie de famille si et quand elles le veulent et un métier passionnant tout au long de leur vie ».

Rendre plus inclusives et paritaires les représentations scientifiques est d’autant plus important qu’elles ont des conséquences concrètes sur l’attractivité des carrières scientifiques. On en observe les effets depuis la réforme du baccalauréat en 2019, dite « réforme Blanquer » du nom du ministre de l’Éducation nationale d’alors. Celle-ci ayant rendu les lycéennes et lycéens libres de choisir leurs options au lieu d’un tronc commun obligatoire, on constate que désormais 41 % des filles choisissent un cursus dépourvu de sciences exactes en Terminale. Or, cette diminution drastique du vivier initial conduit mécaniquement à la réduction des effectifs féminins au fil du cursus universitaire. « 17 % de filles ont été admises à l’École polytechnique en 2024 contre 23 % en 20211 . Déjà, plus de 50 % des filles de seize ans ont déjà renoncé à une carrière dans la technologie ou le numérique2 alors que ce sont des métiers d’avenir, aujourd’hui pour demain », déplore Anne Haguenauer.

Pour enrayer cette dynamique et encourager toujours plus de jeunes filles à choisir la voie des sciences, les délégations régionales du CNRS et Femmes & Sciences se mobilisent et continuent de proposer ensemble de nouvelles déclinaisons locales de « La Science taille XX elles », démontrant une collaboration forte et pérenne pour avancer sur le chemin de l’égalité femmes-hommes dans les sciences. Après les délégations Île-de-France Villejuif et Paris-Centre, place à l’exposition lilloise début 2026 et à une déclinaison ligérienne, entre Angers, Le Mans et Nantes, au printemps prochain. Au total, ce n’est pas moins de 10 délégations ainsi qu’un bureau à l’étranger qui se sont impliqués dans « La Science taille XX elles » : « une véritable action structurante du CNRS pour l’égalité femmes-hommes », se réjouit la chargée de communication marseillaise.

Inspirer les jeunes filles

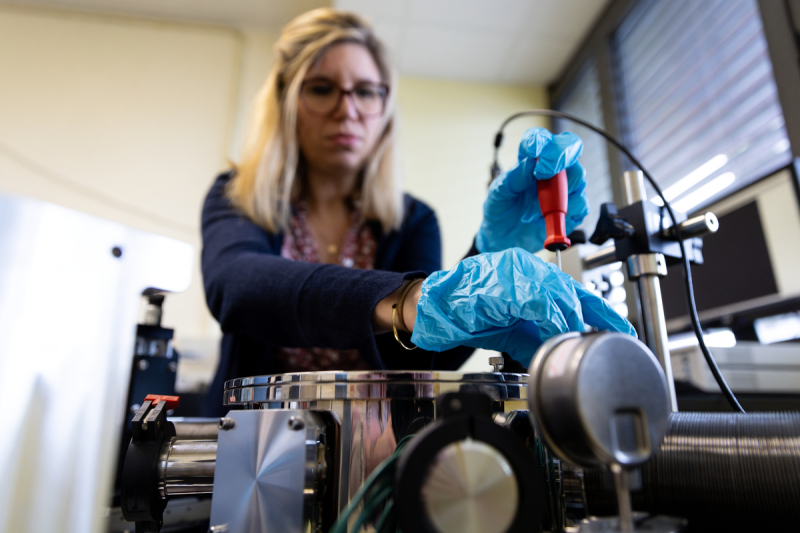

Tandis que « La Science taille XX elles » fait sa rétrospective, CNRS Ingénierie initie, dans le cadre de l'Année de l'Ingénierie, une nouvelle action de médiation scientifique pour promouvoir la place des femmes en ingénierie, discipline, elle aussi, très masculine. À la suite d’une enquête interne à l’institut, Hélène Barrès, sa nouvelle référente parité-égalité, a pu estimer que les femmes n’y représentaient que 24 % des effectifs, soit l’un des taux les plus bas au sein des dix instituts du CNRS. À l’inverse, elles occupent la majorité des postes administratifs au sein des laboratoires de recherche. Un nombre qui pourrait encore s’affaiblir suite à la réforme Blanquer : « Dans les dix années à venir, des générations d’ingénieures partiront à la retraite. Le problème du vivier initial se pose dès à présent, s’inquiète Hélène Barrès. Il y a un risque réel de stagnation, sinon de régression du nombre de femmes dans les sciences exactes ». C’est d’autant plus le cas en ingénierie, où l’image masculine qu’on se fait, à tort, de ces métiers, rebute probablement nombre de jeunes femmes.

Pour autant, la référente parité-égalité garde espoir : « La situation française a beau être inquiétante, elle n’est pas une fatalité ». Aussi, pour contrebalancer ces représentations masculines de l’ingénierie, l’institut a lancé les « Ingénieuses », une exposition photographique inspirée de « La Science taille XX elles ». À la différence de cette dernière, haute en couleurs, les douze « ingénieuses » sont saisies en noir et blanc et sans mise en scène, par souci de réalisme. L’objectif est d’inspirer les jeunes filles en mettant en lumière la grande diversité des âges, des nationalités, des métiers – les « ingénieuses » sont aussi bien ingénieures, techniciennes que personnels administratifs – ainsi que des corps – deux d’entre elles sont en situation de handicap – des femmes en science. « Avec cette exposition, on découvre le métier des “ingénieuses”, leur engagement, leur parcours. On entend leur voix. Chaque portrait est une rencontre. Une reconnaissance. Une source d’inspiration pour toutes celles qui hésitent encore à se projeter dans ces carrières », explique la référente parité-égalité. En plus de l’exposition inaugurale et de ses reprises itinérantes, les « ingénieuses » interviendront dans les classes de collège et lycées à travers tout le territoire français. « On prépare ainsi les doctorantes dont la recherche aura besoin dans dix ans », affirme Hélène Barrès.

Les « Ingénieuses » marquent la première étape du plan d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes au sein de CNRS Ingénierie, inscrit dans le cadre plus large du plan 2024 – 2026 pour l’égalité professionnelle du CNRS. En plus de cette action de médiation scientifique, l’institut renforce et généralise son réseau de correspondantes et correspondants parité à l’ensemble de ses 119 unités, afin de transformer en profondeur la culture des laboratoires. En parallèle, il encourage, par divers dispositifs, l’accompagnement des femmes tout au long de leur carrière, particulièrement au moment des promotions et prises de responsabilités, ainsi que le soutien au départ ou au retour de maternité, fréquent moment de divergence entre les carrières féminines et masculines. Enfin, CNRS Ingénierie prévoit l’ouverture d’un financement annuel de 40 000 euros pour soutenir les laboratoires dans la promotion de l’égalité femmes-hommes.

Vers des actions de discrimination positive ?

Toutefois, aussi enthousiasmées soient-elles par les expositions photographiques qu’elles ont produites, Hélène Barrès, Anne Haguenauer et Isabelle Vauglin partagent un même constat : promouvoir des rôles modèles féminins ne suffira pas en soi à établir la parité entre femmes et hommes en science. En accompagnement de ce nécessaire travail sur les imaginaires, toutes trois plaident pour une mesure forte : la discrimination positive en faveur des femmes, par exemple sous la forme de quotas obligatoires lors des recrutements et promotions. « La question des quotas est épineuse, car elle questionne les critères d’excellence scientifique et les motifs du recrutement. Mais il n’y a aucune raison valable de ne pas avoir la même proportion de femmes recrutées que de femmes candidates. Les quotas permettraient aussi de lutter contre le plafond de verre et de ne pas se satisfaire systématiquement du peu de femmes aux niveaux les plus élevés et aux postes à responsabilité », observe la vice-présidente de Femmes & Sciences. « On l’a vu en politique, l’incitation à elle seule ne fonctionne pas. Les quotas ont été un passage obligé pour diversifier le personnel politique », plaide Anne Haguenauer. Un point que rejoint la référente parité-égalité de CNRS Ingénierie : « Si l’on souhaite conserver des proportions équivalentes au vivier existant dans les recrutements et promotions, les actions de discrimination positive représentent un passage obligé pour diversifier la recherche ».

Quotas ou non, le CNRS a déjà mis en place un certain nombre d’actions pour favoriser le recrutement et la promotion de chercheuses et d’ingénieures : sensibilisation aux biais de genre des jurys des sections du Comité national, développement d’un réseau de référentes et référents parité parmi les commissions disciplinaires, application du principe des promotions en « cascade » (proportion de femmes promues égale ou supérieure à la proportion parmi les promouvables), etc. Avec des résultats à la clef. Le plan d’actions 2021-2023 avait ainsi vu une proportion de femmes dans les recrutements de personnels scientifiques supérieure dans la période 2020-2022 (39,4 % de femmes parmi les recrues) que durant la période précédente (36,3 % entre 2017 et 2019). En parallèle, le plafond de verre diminuait : la proportion de directrices de recherche est passée de 30,1 % en 2019 à 31,7 % en 2022 et celle des directrices d’unité de 22,4 % à 25 %. Si le chemin vers la parité n’est pas un long fleuve tranquille, le CNRS en a cependant pris la direction.

À lire

Les filles sont parfaites pour les sciences. La preuve en 48 portraits de femmes, sous la direction d’Isabelle Vauglin et Anne Haguenauer, éditions MKF, octobre 2025

Bientôt des noms de femmes scientifiques sur la Tour Eiffel

En plus de toutes ces actions de communication, la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel et Femmes & Sciences ont remis début septembre un rapport à la maire de Paris pour officiellement inscrire les noms de 72 femmes scientifiques au premier étage de la Tour Eiffel, un projet auquel contribue également le CNRS. Ces femmes viendront équilibrer les 72 noms d’hommes scientifiques qu’avait choisis Gustave Eiffel lors de la construction de la tour. Une façon de reconnaître l’héritage des femmes en science et d’encourager toujours plus de femmes à rejoindre ces métiers de la recherche.