Des Centres Internationaux de Recherche engagés face aux enjeux planétaires

Crise climatique, transition énergétique... Ces défis mondiaux sont au cœur d’une nouvelle forme de coopération nouée par le CNRS avec des universités de premier plan, de Tokyo à São Paulo, en passant par Chicago : les centres internationaux de recherche, au nombre de six. Leurs Présidents se sont réunis, mercredi 29 octobre au siège du CNRS à Paris.

Aux portes du désert de Sonora, en Arizona, des chercheurs du monde entier unissent leurs forces face à un enjeu majeur : préserver l’habitabilité de la planète. C’est en effet l’une des priorités de recherche de l’Institut France-Arizona pour les grands défis mondiaux, le premier des Centres Internationaux de Recherche (IRC) lancés par le CNRS depuis cinq ans. L’université d’Arizona est le partenaire de cette relation bilatérale depuis 2021.

Cinq autres IRC ont également été créés aux États-Unis, au Japon, au Brésil, au Royaume-Uni et au Canada. Un septième sera signé fin novembre en Afrique-du-Sud. À l’origine de ces nouvelles structures, la volonté d’approfondir une relation existante. Ces partenariats bilatéraux stratégiques s’appuient en effet sur des outils de coopération déjà actifs : projets, réseaux et laboratoires internationaux (IRP, IRN et IRL). Leur objectif : soutenir des projets d’envergure : « les IRC permettent d’aborder des défis scientifiques d’ampleur mondiale, comme la crise climatique ou la transition énergétique, qui nécessitent des coopérations internationales basées sur le long terme », explique Alain Mermet, à la tête de la Direction Europe et International du CNRS.

CNRS International Research Centres

6 International Research Centers, CNRS, octobre 2025

Audiodescription

Une stratégie cruciale selon le « Global Risks Report », publié en 2025 par le Forum économique mondial, qui rappelle la nécessité de « trouver de nouvelles voies de dialogue et de collaboration » face à des risques mondiaux de plus en plus complexes. Les IRC font partie des solutions : en tant qu’« outils de dialogue entre le CNRS et des universités internationales d’excellence partageant les mêmes valeurs », ils « peuvent jouer un rôle déterminant dans la préservation des espaces d'échange et la promotion d'une responsabilité partagée pour relever les défis communs », explique Antoine Petit, Président-directeur général du CNRS.

« Construire une science ouverte, éthique et de portée mondiale »

Le CNRS, présent dans 39 pays à-travers ses laboratoires internationaux (IRL), et fort de 400 projets et réseaux (IRP et IRN) avec 80 pays partenaires, continue avec les IRC de tisser des relations internationales. Il dispose de 11 bureaux à l’étranger et, en 2024, deux tiers des 55 000 publications étaient co-signées avec une institution étrangère. La coopération avec les pays africains a également été accentuée avec la Stratégie Afrique lancée en 2022.

L’idée d’enclencher des collaborations entre les IRC émerge également : c’était l’objet de la rencontre, mercredi 29 octobre, au siège du CNRS à Paris, réunissant la gouvernance des universités partenaires d’IRC en cours et à venir. « Au Brésil, nous avons des problèmes globaux, comme l’assèchement de l’Amazonie, et des problèmes locaux, de violence interne. Pour les résoudre, nous avons besoin de coopérations scientifiques internationales », a illustré Carlos Gilberto Carlotti Junior, Président de l’université de Sao Paulo.

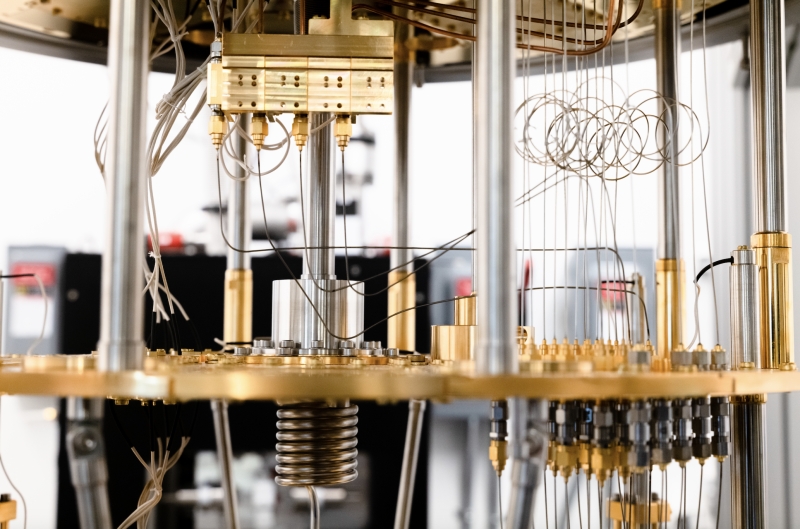

Des thématiques mondiales comme l’approche « One Health », qui étudie les liens entre la santé humaine, animale et environnementale, ou la recherche en physique quantique et ses liens avec les écosystèmes de l’innovation, ont notamment été discutées lors de tables-rondes. « Alors que nous faisons face à de nouveaux défis mondiaux, nous devons continuer à travailler, main dans la main, pour construire une science ouverte, éthique et de portée réellement mondiale », a affirmé Jean-Paul Seytre, directeur général adjoint de la mondialisation au ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Des projets d’ampleur à l’Institut France-Arizona

Les IRC permettent au CNRS de bénéficier d’infrastructures de premier plan. C’est le cas des infrastructures uniques de l’université d’Arizona, auquel il a accès grâce à l’IRC France-Arizona. Le laboratoire Biosphère 2, une version miniature de notre planète en plein cœur du désert de l’Arizona, a été conçu pour préparer des séjours sur Mars. Il permet aujourd’hui d’étudier l’impact du changement climatique sur des écosystèmes aussi variés qu’une forêt tropicale, un océan et sa vie marine, des déserts… De quoi « réaliser des expériences d’écologie contrôlée à une échelle inédite », affirme Annick Lesne, directrice scientifique de l’IRC pour le CNRS.

« Les instruments des laboratoires sont souvent uniques, réalisés sur mesure pour certaines expériences, d’où l’intérêt des collaborations à la fois en termes de compétences et de ressources matérielles », poursuit Annick Lesne. Des télescopes « exceptionnels », des équipements de spectroscopie ou encore de dendrochronologie, (qui permet de mesurer les cernes de croissance des arbres) peuvent aussi être partagés avec le CNRS dans le cadre de l’IRC. Trois thèmes principaux mobilisent l’Institut France-Arizona : l’habitabilité de notre planète, les liens entre « alimentation, énergie et eau », avec une attention portée au développement de l’agrivoltaïsme et enfin le futur de la santé humaine, dont l’étude des impacts du changement climatique.

« Une richesse et une complémentarité des ressources »

Outre-Manche, le « Centre International de Recherche pour les sciences et technologies de transformation », fruit de la collaboration entre le CNRS et l’Imperial College, porte également des projets ambitieux. D’une nouvelle approche pour lutter contre le cancer, basée sur les dernières avancées de la physique des particules, à la création d’un « Google Earth » du corps humain pour mieux étudier des maladies métaboliques, les deux institutions font résonner leurs spécialités.

« D’abord initiée avec les mathématiques, la relation s’est étendue à d’autres domaines, il y a une richesse et une complémentarité des ressources, témoigne Sandrine Heutz, directrice scientifique au sein du centre CNRS-Imperial. Nous avons identifié des opportunités en ingénierie, cela a donné naissance au laboratoire de recherche commun (IRL) Ayrton Blériot, dédié à la transition énergétique et numérique. » Santé, durabilité et connectivité sont les trois piliers de l’IRC CNRS-Imperial et de nouvelles opportunités de recherche communes sont explorées à travers ces piliers.

Former de jeunes talents internationaux

Au-delà de ces programmes ambitieux de recherche, la force des Centres Internationaux de Recherche, c’est aussi de « former de jeunes talents », explique Alain Mermet, directeur Europe et International du CNRS. Des « joint Ph.D », ou doctorats couplés, ont été lancés en même temps que les premiers centres. Ce format innovant donne la part-belle à l’expérience internationale : chaque thèse fonctionne avec une autre « en miroir », réalisée au sein de l’université partenaire, sur un thème commun. Les deux étudiants disposent d’un financement annuel de 5000 euros pour pouvoir effectuer des mobilités dans le laboratoire de leur homologue et favoriser les échanges. Plus de 380 doctorats en miroir ont été financés par le CNRS et ses universités partenaires depuis 2019.

Augustin Brassens, doctorant dans le cadre d’un programme conjoint de thèses (Ph.D joint program) avec l’IRC CNRS-uTokyo, basé à l’Université de technologie de Compiègne (UMR BMBI) avec comme directeur de recherche Rachid Jellali, a passé 4 mois à Tokyo pour la dernière ligne droite de sa thèse. Entre deux manipulations, au calme d’un laboratoire japonais, le doctorant témoigne au téléphone : « l’aspect international est l’un des arguments qui m’a le plus motivé pour réaliser cette thèse ».

Il fabrique un organe humain sur puce afin d’éviter les expériences sur des animaux, une mission qui s’intègre dans le programme national de recherche (PEPR) MEDOoC, « Organes et organoïdes sur puce ». « Mon binôme à Tokyo reproduit le tissu hépatique (les cellules du foie) et moi le tissu adipeux (la graisse corporelle), nous couplons actuellement nos modèles pour faire communiquer ces tissus », explique le jeune chercheur, qui envisage déjà de futures autres collaborations.

L’expérience dans le Laboratoire pour des systèmes micro-mécatroniques intégrés (LIMMS), un laboratoire International (IRL) faisant partie de l’IRC CNRS-Tokyo, est riche d’enseignements : « savoir travailler en collaboration est un pilier de la science, des rendez-vous toutes les deux semaines avec les équipes du laboratoire m’ont permis de comprendre les rouages de la gestion de projet », poursuit Augustin Brassens.

« Créer de la solidarité dans un monde polarisé »

Nouer une communauté de chercheurs internationaux, c’est aussi l’objectif de Clara Randimbiarimanana. Basée à l’université d’Arizona, elle réalise une thèse sur la manière dont des communautés côtières du sud-ouest de Madagascar perçoivent l’atténuation du changement climatique et y participent. Avec son binôme du CNRS : « c’était parfait, on était curieuses ensemble, on s’envoyait des messages d’encouragement », témoigne-t-elle.

La doctorante malgache, qui termine sa thèse en mai 2026, a beaucoup voyagé : à Bordeaux pour rencontrer les équipes partenaires, à Paris pour l’accès à des archives uniques, à Cologne en Allemagne pour une conférence réunissant des chercheurs de nombreux pays d’Afrique, à laquelle sa doctorante en binôme du CNRS participait, et enfin au Sénégal et à Madagascar pour rencontrer les pêcheurs qui sont au centre de sa thèse.

« Très reconnaissante » des opportunités apportées par le programme de doctorat conjoint, Clara Randimbiarimanana souligne l’importance des échanges académiques internationaux pour faire avancer la recherche en sciences humaines et sociales. « En matière de justice environnementale, les pays sont interconnectés : nous parlons de l’Accord de Paris sur le climat, des engagements pris lors de la COP28, des communautés qui souffrent de la hausse du niveau de la mer ou encore de pays dont les ressources sont exploitées à une échelle internationale », illustre la jeune chercheuse. Plus largement, c’est aussi une manière « de créer des relations et de la solidarité dans un monde très polarisé », ajoute-t-elle.

« Gagner en lisibilité, en visibilité et en force »

Plus globalement, les Centres internationaux de recherche permettent de « gagner en lisibilité, en visibilité et en force », explique Sandrine Heutz, qui représente l’Imperial College au sein de l’IRC CNRS-Imperial. Un atout pour la recherche de financements, en particulier dans le cadre du programme Horizon Europe, auquel est associé le Royaume-Uni. De quoi « démultiplier les opportunités de soutien aux travaux de recherche entrepris en commun entre le CNRS et ses partenaires européens et internationaux », note Alain Mermet.

Les IRC peuvent également permettre au CNRS l’accès à d’autres instruments de financement. L’IRC Transitions, partenariat du CNRS avec l’Université de São Paulo, ouvre par exemple la voie aux programmes de la FAPESP, l’une des plus importantes agences de financement de la recherche au Brésil. Les montants varient de plusieurs centaines de milliers à des dizaines de millions d’euros par projet et le CNRS est l’unique partenaire étranger à en bénéficier.

Le domaine du transfert de technologies peut aussi en bénéficier : les thématiques choisies pour l’IRC Innovations pour une planète durable, signé en 2024 avec l’université de Sherbrooke au Canada, s’inscrivent dans la dynamique de l’écosystème sherbrookois. Celle-ci est considérée comme le fer de lance de l’innovation industrielle au Québec dans les domaines de la physique quantique, des micro et nanotechnologies ou encore de la microélectronique avancée. Un exemple de la pluralité des collaborations enclenchées par les IRC afin de favoriser l’excellence de la recherche à l’échelle internationale.

IRC : la science sans frontières

Audiodescription

Bientôt sept Centres Internationaux de Recherche (IRC) complémentaires

« Chaque IRC a ses propres enjeux, témoigne Laurent Bruxelles, futur directeur scientifique de l’IRC qui sera signé fin novembre avec l’université de Witwatersrand, en Afrique-du-Sud. Cela va favoriser le dialogue interdisciplinaire à l’échelle de l’Afrique Australe, ce qui est essentiel pour des enjeux auxquels nous faisons face comme l’assèchement des grands lacs. » Il s’ajoute aux six IRC déjà créés :

- L’IRC France-Arizona pour les grands défis mondiaux, signé en 2021 avec l’université d’Arizona, étudie également les impacts du dérèglement climatique mais se distingue par son laboratoire Biosphère 2, capable de reproduire des écosystèmes et climats.

- L’IRC Pour des sciences et technologies de transformation, initié en 2022 avec l’Imperial College de Londres, s’illustre en physique de la médecine.

- L’IRC CNRS-uTokyo : lancé en 2022 avec l’université de Tokyo, se distingue par une expertise en stockage moléculaire des données.

- L’IRC Découverte, signé en 2023 avec l’université de Chicago, excelle en physique des particules.

- L’IRC CNRS-USP Transitions, lancé en 2023 avec l’Université de São Paulo, s’intéresse aux dynamiques de transformation à-travers les sciences humaines et sociales.

- Enfin, l’IRC Innovations pour une planète durable, créé en 2024 avec l’université de Sherbrooke au Canada, mise sur l’innovation industrielle.