Année de l’Ingénierie : éveiller des vocations pour construire un avenir soutenable

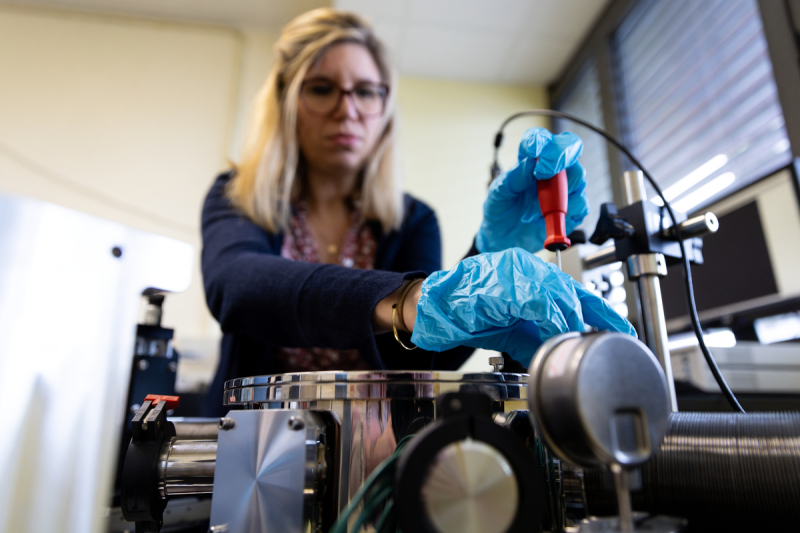

Après la chimie, la biologie, la physique et les géosciences, c’est désormais à l’ingénierie d’avoir son année thématique, de septembre 2025 à juin 2026. Lionel Buchaillot, directeur de CNRS Ingénierie, en dévoile les objectifs à la veille de son lancement.

La nouvelle année thématique du CNRS concerne l’ingénierie. Quels en sont les objectifs ?

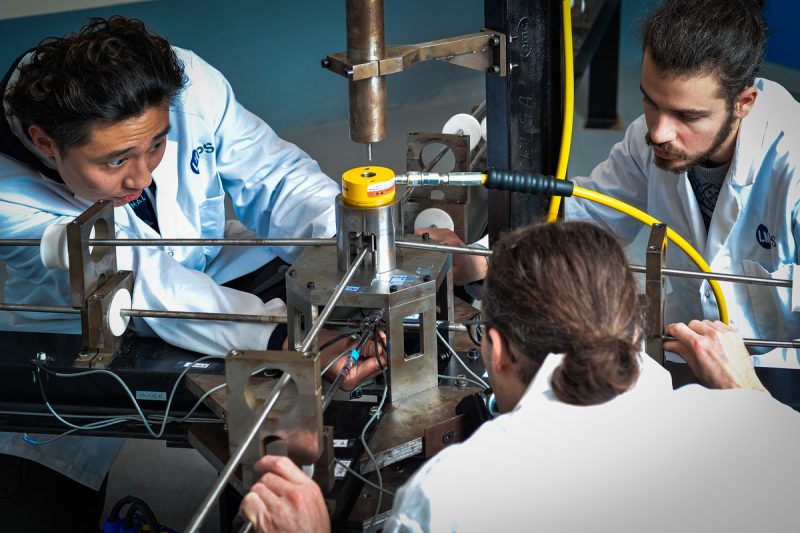

Lionel Buchaillot : Cette initiative est née d’un constat partagé par le CNRS et l’Académie des technologies : dans de nombreuses filières, les industries se sont rendu compte que quantité d’étudiants en ingénierie finissent par travailler dans un autre secteur au terme de leur formation. Cette perte de jeunes diplômés se traduit par un manque de main-d’œuvre à tous les niveaux : les industries manquent aussi bien d’ouvriers et de techniciens que d’ingénieurs et de docteurs.

Or, on ne peut pas mener à bien la réindustrialisation du pays que le gouvernement appelle de tous ses vœux sans former de nouveaux ingénieurs. Aussi cette Année de l’Ingénierie, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, souhaite mettre en valeur l’ensemble des métiers de l’ingénierie, du CAP au doctorat.

De fait, de toutes les disciplines scientifiques, l’ingénierie est la moins présente dans le cursus scolaire…

L. B. : C’est en effet une discipline peu ou pas enseignée, hormis dans des filières spécialisées. On la découvre au collège à travers les cours de technologie, mais l’ingénierie en tant que telle n’arrive que très tard, au lycée, à travers l’option « Sciences de l’ingénieur » en classe de 1ère. Et encore, cette dernière option ne concerne que 3 % des élèves de lycée, pour l’essentiel des garçons.

À travers des journées pédagogiques destinées aux enseignantes et enseignants, depuis les personnels des écoles à ceux des lycées, voire jusqu’aux classes préparatoires, l’Année de l’Ingénierie a pour but de créer un continuum de la formation scolaire au monde industriel.

Dans ces conditions, comment rendre attractifs des métiers méconnus ?

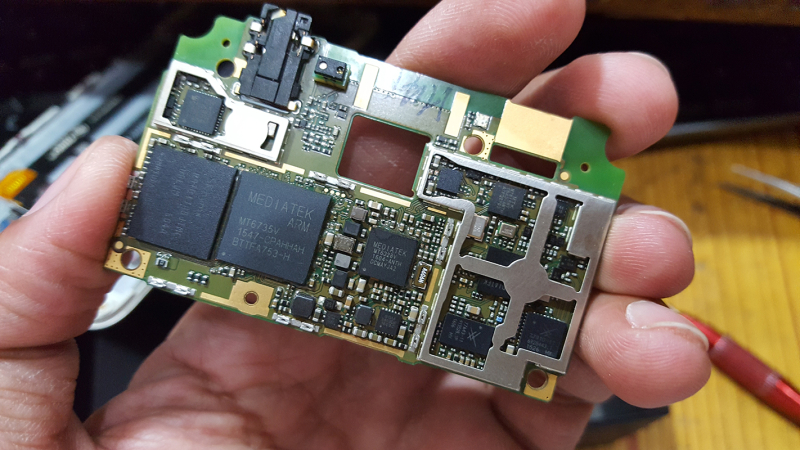

L. B. : Aujourd’hui, tout est fait pour invisibiliser l’ingénierie. L’ergonomie de nos machines dissimule les processus complexes en leur sein. Derrière leur apparente simplicité, nos écrans de téléphone recèlent toute une batterie d’électronique… et donc tout un travail d’ingénierie. Or, il y a de très beaux métiers à découvrir derrière ce que l’on cache. Pour assurer le bon fonctionnement des centrales nucléaires, il faut ainsi d’excellents chaudronniers qualifiés.

Sur ce point, le ministère de l’Éducation nationale s’est montré particulièrement attentif à la représentation du monde ouvrier dans nos dispositifs de formation. En effet, on peine à relancer certaines filières industrielles car on a perdu le savoir-faire des précédentes générations d’ouvriers, ce qui nécessite d’en former de nouvelles et de réinventer les gestes techniques nécessaires à ces industries.

C’est tout l’enjeu de l’opération « Retour dans mon collège » que nous allons lancer dans le cadre de cette année thématique. Il s’agit tout simplement de faire revenir dans leur ancien collège des personnes travaillant en ingénierie, quel que soit leur métier. De telles rencontres sont très importantes pour savoir s’orienter au collège, car elles offrent un contact direct avec un métier. Si, au quotidien, on rencontre des enseignants et des professions médicales, on voit en revanche très peu d’électroniciens ou d’autres métiers de l’ingénierie.

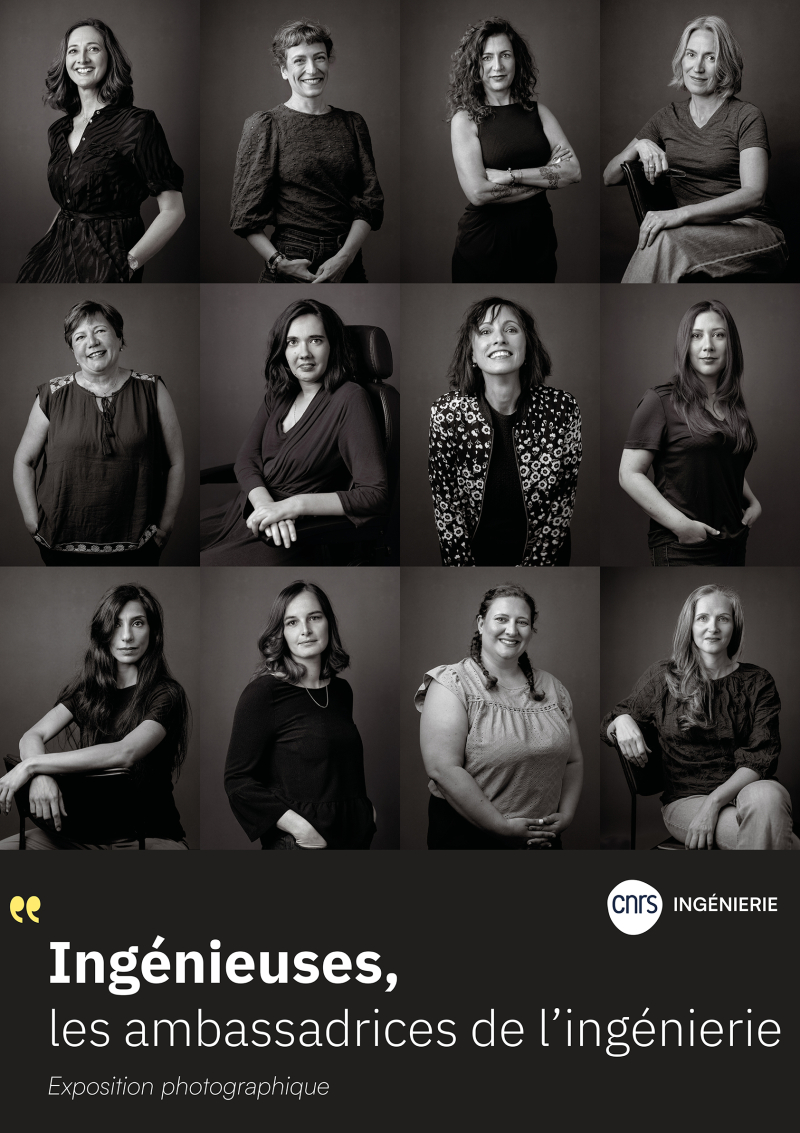

Les métiers de l’ingénierie souffrent également d’une sous-représentation des femmes. Pour les attirer dans ces filières, votre institut inaugure un nouveau format d’exposition photographique itinérante, « Ingénieuses », dans le cadre de l’Année de l’Ingénierie.

L. B. : Cette exposition est partie du constat que l’ingénierie, aussi bien dans ses branches industrielles que scientifiques, compte très peu de femmes. Hélène Barrès, nouvelle référente parité de CNRS Ingénierie, a récemment mené une étude interne qui confirme la prédominance masculine. Notre institut compte 71 % d’hommes et 29 % de femmes. Ces dernières sont sous-représentées aux postes à responsabilité – on compte seulement 17 % de directrices d’unité – et, à l’inverse, surreprésentées dans les filières administratives. Au total, l’indice de parité1 y est de 2,42, ce qui fait de CNRS Ingénierie l’un des instituts les moins féminisés du CNRS.

Ces chiffres s’expliquent entre autres par un vivier initial déjà très faible. Compte tenu d’enseignements techniques très stéréotypés, les jeunes filles s’imaginent rarement devenir ingénieures. En terminale, au moment de choisir une option pour le baccalauréat, 46 % des lycéennes renoncent à un enseignement scientifique. Il faut donc changer les choses bien en amont des écoles d’ingénieurs, essentiellement masculines, et présenter ces voies et ces métiers aux jeunes filles en travaillant l’attractivité de l’ingénierie auprès d’elles dès l’école élémentaire. C’est pourquoi nous nous sommes rapprochés d’associations de médiation scientifique auprès du jeune public comme La Main à la pâte ou le concours CGénial.

- 1Indicateur mesurant l’écart de situation entre les femmes et les hommes, également appelé « indice d’avantage masculin ».

En plus d’une table ronde consacrée au sujet, l’inauguration de l’Année de l’Ingénierie le 1er octobre au musée du Quai Branly – Jacques Chirac, à Paris, verra le lancement de l’exposition « Ingénieuses ». Inspirée de « La Science taille XX elles », cette exposition photographique a pour objectif de mettre en avant des modèles de femmes scientifiques auxquels les jeunes filles pourront s’identifier. Pour ce faire, nous cherchons à valoriser une image positive et attrayante des sciences de l’ingénierie au féminin. Après son vernissage, l’exposition et ses ambassadrices circuleront dans les laboratoires du CNRS ainsi que les écoles.

Le sous-thème de cette année est « Construire un avenir soutenable ». Quel rôle peut jouer l’ingénierie dans la transition environnementale ?

L. B. : Encore trop souvent, l’ingénierie est perçue comme un facteur du changement climatique. Et pour cause : bien qu’elles aient débuté leur décarbonation, certaines industries demeurent très émettrices en CO2, que l’on songe aux aciéries, à la cimenterie, aux verreries, etc. Cette réalité et l’image négative qui en découle freinent le recrutement de jeunes générations et contribue à la pénurie de main-d’œuvre du secteur.

En conséquence, l’ingénierie doit questionner sa soutenabilité, tant sur la question de l’énergie que des ressources, et privilégier la recyclabilité. Celle-ci s’avère en outre particulièrement bénéfique dans un pays comme la France, relativement pauvre en ressources minières. CNRS Ingénierie s’est d’ores et déjà lancé dans cette voie. Début 2025, nous avons mis sur pied une nouvelle unité d’appui et de recherche (UAR), Utopii1 . Dédiée à l’analyse du cycle de vie, qui calcule l’empreinte environnementale d’un produit, de l’extraction des matières premières au traitement de ses déchets, cette UAR a pour but de produire des données et d’aiguiller nos laboratoires sur les conséquences sociales et environnementales de leurs recherches. En parallèle, nous avons co-écrit, avec l’Académie des technologies, une charte de l’éthique de l’ingénierie. Celle-ci vise à questionner la responsabilité des applications industrielles de nos recherches, par exemple dans le domaine de l’armement ou des biotechnologies.

En définitive, l’ingénierie a son rôle à jouer dans la transition environnementale. Je prendrai pour exemple les blackouts, soit des pannes de courant électrique massives et prolongées. Corollaire de la décarbonation, l’électrification de la société repose sur une gestion intelligente des réseaux électriques pour ajuster au mieux la consommation et le transport d’électricité issue d’énergies renouvelables. Sans l’ingénierie complexe qu’il y a derrière cette gestion, on peut vite courir à un blackout. Or, en plus des conséquences sur le quotidien de la population, chaque heure de coupure signifie des points de PIB en moins.

Là encore, même si l’on ne les voit pas, les métiers de l’ingénierie sont partout.

- 1Unité transdisciplinaire d’orientation et de prospective des impacts environnementaux de la recherche en ingénierie (Aix-Marseille Université / CNRS / Ensa / École des Ponts / Insa / Sorbonne Université).