Impact sociétal de la recherche, un nouveau chantier pour le CNRS

Au-delà des découvertes elles-mêmes, comment évaluer les retombées concrètes de la recherche dans la vie de tous les jours ? À l’occasion d’un colloque organisé le 5 septembre pour présenter sa première étude d’impact sociétal, le CNRS dévoile une nouvelle approche pour analyser et valoriser l’apport de la science. Entretien avec Catherine Dargemont, responsable de la mission Impact, qui pilote cette démarche.

Pourquoi le CNRS s’engage-t-il aujourd’hui dans des études d’impact sociétal ?

Catherine Dargemont : Si l’impulsion d’initier cette démarche est issue des recommandations du comité d’évaluation sous la responsabilité du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), l’ambition du CNRS est de se doter d’outils rigoureux qui permettent de convaincre et de démontrer l’importance de la science, et en particulier du CNRS, pour la société. Cette démarche vise à analyser l’impact des recherches menées, en couvrant toutes leurs dimensions : culturelle, sociale, environnementale, sanitaire, économique et politique, y compris dans les aspects parfois plus inattendus ou plus controversés. L’idée n’est pas de produire uniquement des récits inspirants ou des histoires de réussite, mais de documenter l’ensemble des effets, positifs comme négatifs. Il s’agit aussi de replacer nos résultats dans un contexte plus large et plus intelligible pour les différents publics, notamment les décideurs publics, afin qu’ils puissent en tirer parti dans leurs orientations et choix stratégiques.

En quoi cette démarche dépasse-t-elle le simple fait de « mesurer » ?

C. D. : L’objectif majeur de cette démarche est de s’approprier une réflexion prospective à partir du rétrospectif. Ces études d’impact sont des outils d’amélioration qui permettent en outre d’illustrer en quoi les objectifs et missions d’un établissement sont accomplis. Il est indispensable de comprendre le cheminement des résultats scientifiques depuis la question posée par les scientifiques jusqu’aux effets observés sur la société. Il s’agit donc en premier lieu de qualifier précisément les effets des recherches sur la société et quand cela est pertinent de quantifier ces effets et non de produire des chiffres pour les chiffres. A l’aide d’étude de cas, nous voulons comprendre comment les caractéristiques du CNRS (recherche sur un temps long, multi et interdisciplinarité, couverture nationale, rayonnement international) participent à un impact sociétal majeur à court, moyen et long terme de ses recherches et sont indispensables pour générer des transformations durables. Outre ces objectifs d’évaluation, d’auto-évaluation, d’amélioration et de communication, nous espérons que ces études de cas seront des outils d’orientation de politiques publiques mais aussi des outils d’influence du débat public en apportant des éléments fiables et nuancés.

Quelle méthode avez-vous retenue ?

C. D. Il était crucial d’adopter une méthodologie qui nous permette de répondre à nos objectifs. Après l’analyse des différentes approches utilisées, nous avons choisi et adapté pour le CNRS une démarche conçue par des chercheurs1 , publiée dans des journaux internationaux et utilisée depuis plus d’une décennie dans le monde de l’agronomie et de plus en plus dans d’autres domaines. Cette approche consiste à définir la chronologie précise du cas étudié, d’analyser et de documenter ce que l’on appelle le « chemin d’impact » - à savoir les « Input » ou moyens mobilisés, les « Output » ou productions scientifiques, les « Intermédiaires » ou acteurs qui s’approprient un produit de la recherche pour le transformer, et les « Impacts » ou effets sur la société- et enfin d’en déduire un radar d’impact dans les différentes dimensions sociétales. Pour y parvenir, nous combinons toute la documentation disponible qu’elle soit écrite (bibliographie, rapports d’activité, éléments apportés par les scientifiques, rapports variés), audiovisuelle (dont les colloques en ligne) et numérique (banques de données de littérature scientifique, de brevets, de financements, de presse, de documents de politiques publiques..) ainsi que sur des entretiens semi-dirigés avec l’ensemble des parties prenantes. L’avantage de cette approche est qu’elle peut être appliquée aussi bien de façon rétrospective, sur des recherches menées depuis 20 ou 25 ans sur un sujet donné que de manière prospective, en accompagnant de grands projets à ambition d’impacts prédéfinis pour qu’ils permettent les transformations souhaitées.

Pouvez-vous donner un exemple concret ?

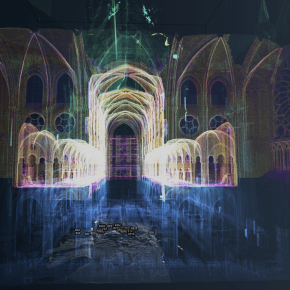

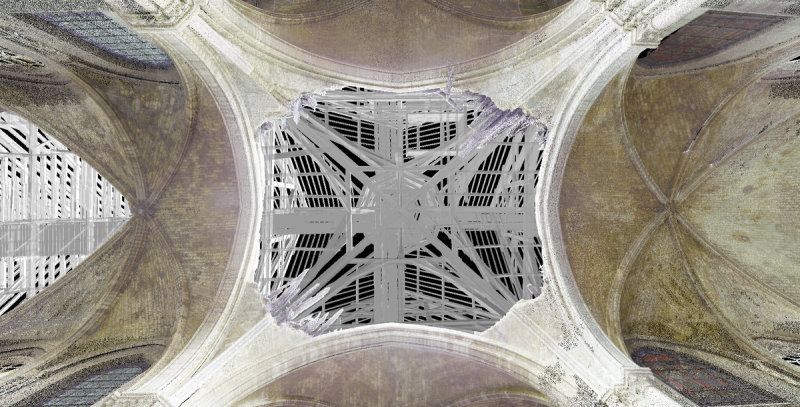

C. D. : Notre première étude emblématique porte sur les recherches menées après l’incendie de Notre-Dame de Paris. Onze jours seulement après la catastrophe, une task force scientifique avait été constituée au CNRS, signe d’une réactivité exceptionnelle. Les impacts de ce chantier scientifique mené conjointement par le CNRS et ses partenaires académiques et le Ministère de la Culture ont été multiples. Sur le plan scientifique, ce chantier a renouvelé complètement le corpus de connaissances sur Notre-Dame, contribué à structurer les sciences du patrimoine en mobilisant des disciplines variées, avec un rôle déterminant du numérique et posé les bases d’un accompagnement scientifique aux maîtrises d’ouvrage et maîtrises d’oeuvre des chantiers de restauration. Sur le plan culturel, l’expérience du chantier scientifique de Notre-Dame associé à une restauration d’une telle ampleur fait déjà date comme référence internationale pour la gestion scientifique d’une crise patrimoniale, tant pour son impact sur la restauration et ses pratiques que pour son impact sur le public, en amplifiant l’intérêt de tous pour le patrimoine. 17 millions de vues pour les documentaires sur le chantier scientifique ! D’ailleurs, cette perception patrimoniale renouvelée éclaire dès à présent les politiques de conservation. Les recherches sur l’utilisation du bois vert pour la charpente pourraient à terme mener à une évolution règlementaire, via les normes du bâti. Les études sur la pollution par le plomb, en apportant des données fiables sur la contamination et des solutions possibles, ont éclairé le Plan d’Action de la Ville de Paris contre la pollution au Plomb.

- 1La méthode ASIRPA (Analyse des impacts sociétaux de la recherche), développée par l’INRAE.

Quels sont les prochains chantiers ?

C. D. : Nous finissons actuellement l’étude de l’impact sociétal des recherches sur les batteries, qui sera restituée publiquement le 8 Décembre. C’est un sujet stratégique, à la fois pour la transition énergétique et pour la souveraineté industrielle. Nous avons utilisé bien sur la même méthodologie que pour Notre Dame, que nous avons complétée par une analyse chiffrée de l’impact économique et surtout, du retour sur investissement. Les résultats sont étonnants mais permettez-moi de garder le suspense ! Par ailleurs, nous prévoyons d’accompagner des projets à fort potentiel d’impact dès leur lancement, ce qui permet d’intégrer la réflexion sur l’impact en temps réel, et pas seulement rétrospectif.

Ce travail peut-il mobiliser toute la communauté scientifique ?

C. D. : C’est l’un des plus grands défis. Mesurer l’impact global de toutes les recherches du CNRS serait irréaliste ; c’est pourquoi nous avons choisi de procéder par études de cas. Mais ces études n’ont de sens que si elles sont construites avec les chercheurs et chercheuses, qui doivent y voir une opportunité de replacer leurs travaux en perspective et de produire un outil de prospective, et non une contrainte administrative. Pour cela, nous mettons l’accent sur le dialogue et sur la démonstration concrète de ce que ces évaluations peuvent apporter : une meilleure reconnaissance de leur travail, une plus grande influence sur les orientations politiques, et une visibilité accrue auprès des partenaires et du grand public. Le colloque du 5 septembre, qui rassemblera aussi bien des décideurs publics que des scientifiques, sera une étape importante pour partager cette vision, à la fois en interne et à l’extérieur du CNRS.