Les stratégies du CNRS pour réduire l’empreinte environnementale de ses achats

Pour diminuer l’empreinte environnementale de son premier poste d’émissions de gaz à effet de serre, le CNRS met en place une série de mesures concernant ses achats.

Fin 2024, le deuxième bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) du CNRS mettait en lumière le principal facteur d’impact carbone de l’organisme. Avec 85 % des émissions de gaz à effet de serre, les achats – de consommables, d’équipements scientifiques ou encore de prestations – représentent le premier poste des émissions, loin devant la consommation d’énergie (6 %), les missions (6 %) et les déplacements domicile-travail (3 %). Bien conscient du chantier à mener pour diminuer l’empreinte environnementale liée aux achats tout en conservant la qualité des recherches scientifiques, le CNRS a publié, début 2025, son premier schéma directeur développement durable et responsabilité sociétale (DD&RS), qui appelle notamment à « prioriser des actions de maîtrise sur les segments d’achats les plus impactants ». À travers ses différentes composantes, le premier organisme de recherche français dispose en effet de plusieurs leviers adaptés à chaque échelle pour tendre vers la soutenabilité des achats scientifiques.

Former pour mieux acheter

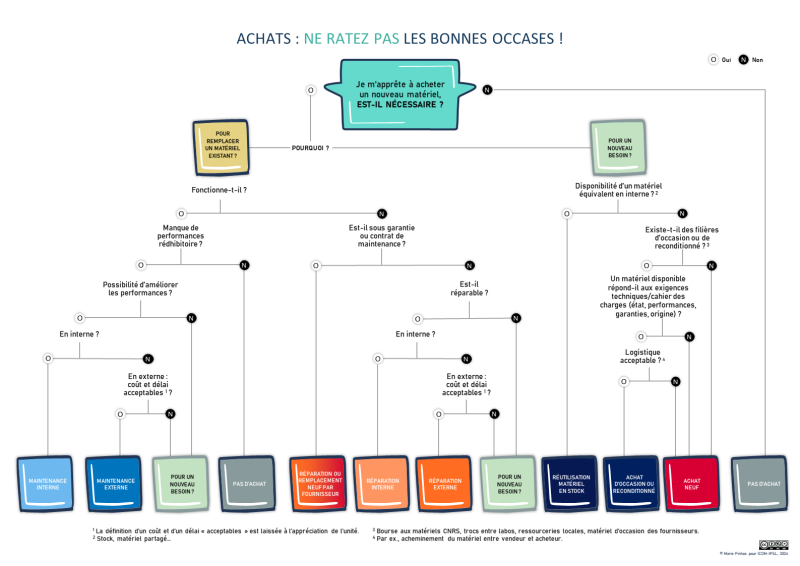

Le premier de ces leviers demeure la sensibilisation des prescripteurs d’achat en laboratoire. Suite au succès quelques années plus tôt d’un premier arbre de décisions sur les missions, qui avait pour partie contribué au report modal de ses agents de l’avion vers le train, l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)1 , qui regroupe et coordonne les forces de recherche en sciences du climat en Île-de-France, s’est doté l’an dernier d’un arbre de décisions sur les achats. Son périmètre concerne tout type de matériel. Sur les douze choix possibles, un seul amène à l’achat neuf, les autres privilégiant l’achat d’occasion – notamment sur la bourse aux matériels du CNRS –, le réemploi ou la réparation. Chargée de mission empreinte environnementale de l’enseignement supérieur et de la recherche français (ESR) à l’IPSL, Stéphanie Boniface insiste sur les vertus pédagogiques de cet outil : « Cet arbre de décision n’est pas coercitif, mais incitatif, de façon à ce que nos collègues réfléchissent à la pertinence de tout achat ».

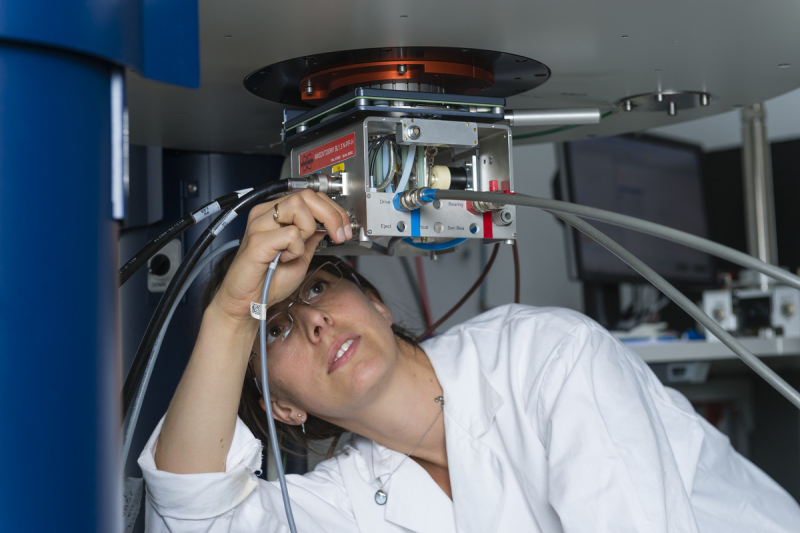

De fait, comme le rappelle Sébastien Turci, à la tête de la direction déléguée aux achats et à l’innovation (DDAI) du CNRS, lors de l’achat d’un instrument scientifique c’est la phase de fabrication qui émet le plus de gaz à effet de serre2 . Dès lors, réparer et maintenir les équipements scientifiques et ainsi prolonger leur durée de vie avant leur remplacement sont autant de façons de réduire l’empreinte environnementale des achats, et ce, sans peser significativement sur le budget des laboratoires de recherche. Comme Sébastien Turci le souligne, « c’est au moment de l’acquisition d’un équipement que l’achat d’une garantie de maintenance coûte le moins cher, d’autant qu’on a par la suite plus de scrupules à remplacer un équipement qui fait encore l’objet d’une maintenance ». Le directeur de la DDAI invite en conséquence les laboratoires à « veiller à ce qu’une partie du budget d’achat puisse être alloué à la garantie, à la maintenance pendant des années et à l’acquisition de pièces détachées sur plusieurs années, de façon à retarder autant que possible le prochain achat d’équipement ».

Aux côtés de l’Inserm et de l’Inrae, le CNRS travaille dans cette veine avec l’ANR pour favoriser des dispositifs d’incitation à la sobriété, alternatifs aux achats neufs dans les projets de recherche (bonus aux efforts de réemploi, de mutualisation des équipements, etc.), voire à l’inclusion d’une rubrique sur l’impact environnemental du projet. De même, dans son position paper sur le prochain programme cadre européen, le CNRS préconise d’intégrer les enjeux environnementaux dans l’évaluation des projets de recherche Une démarche qui s’inscrit pleinement dans la lignée de l’accord de Heidelberg pour une science durable dont l’ANR et le CNRS sont signataires.

Acheter de manière responsable

En-dehors des appels à projets nationaux et européens, l’établissement avait imposé dès mai 2023, en avance de phase de trois ans sur la règlementation publique, l’introduction d’un critère environnemental dans tous ses marchés publics à procédure formalisée. Afin d’accompagner au mieux les acheteurs dans la mise œuvre de cette nouvelle mesure, la DDAI s’est dotée d’un espace collaboratif autour du développement durable, élaboré collégialement par un groupe d’acheteurs issus des dix-sept délégations régionales de l’institution et du service mutualisé d'Île-de-France, à qui il est principalement destiné. Pour y trouver des clauses environnementales adaptées à la nature de leurs marchés et répondre à leurs questions pour le sourçage, les acheteurs s’y partagent notices, référentiels, guides et propositions de clauses et de critères environnementaux, de façon à faciliter la mise en œuvre d’une décision pionnière du CNRS. Dans ce contexte, le partage d’informations et de bonnes pratiques a pour but de « mieux accompagner les prescripteurs en laboratoire » et de montrer « qu’on peut agir à toutes les étapes du cycle de vie d’un achat, de son écoconception à la gestion des déchets en passant par la maintenance, la livraison et la consommation », assure Aurore Debono, chargée d’études et de conseils en commande publique et techniques d’achats à la DDAI.

Un tel outil est d’autant plus précieux que le CNRS a franchi un cap début 2025 dans son engagement en faveur des achats responsables avec la publication de son premier schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (Spaser)1 . Pour Aurore Debono, ce schéma marque « l’aboutissement d’une politique forte menée depuis plusieurs années par le CNRS, qui s’est traduite par un certain nombre d’actions menées par la DDAI » et constitue « un document clé pour guider les acheteurs dans l’exécution de leurs mission ». Le Spaser du CNRS se démarque en insérant, au-delà de la responsabilité environnementale et sociale, une exigence d’intégrité pour les fournisseurs et en réaffirmant les exigences de probité applicables aux agents de l’établissement.

- 1 social, environnement et développement économique. En s’appuyant sur ces trois axes, les acteurs publics définissent ainsi des priorités pour leur territoire ou entité, sur lesquelles s’adossent des objectifs à poursuivre. De ces objectifs découlent un certain nombre d’indicateurs qui vont permettre de suivre la bonne atteinte de ceux-ci aux échéances fixées.

Évaluer l’impact environnemental des achats

Une méthode permet précisément d’analyser en profondeur les processus sociotechniques à l’œuvre derrière tout achat : l’analyse du cycle de vie (ACV), qui calcule l’empreinte environnementale d’un produit de l’extraction des matières premières au traitement de ses déchets. Compte-tenu de ses interactions directes avec les applications industrielles, CNRS Ingénierie, l’un des dix instituts du CNRS, a récemment mis sur pied une unité d’appui et de recherche (UAR) consacrée à l’ACV. La nouvelle UAR Utopii1 vise d’ici fin 2026 la formalisation d’une méthode quantifiée et multicritères d’évaluation des projets de recherche en ingénierie prenant en compte les activités de recherche – en y intégrant les achats – mais aussi, dans une démarche prospective, les impacts des résultats de la recherche. « En tant que telle, l’ACV n’est pas contraignante, mais elle peut aider les organisations à réorganiser les chaînes de production dans une perspective d’amélioration de leur performance environnementale », explique sa directrice, Myriam Saadé. Elle en veut pour preuve la restructuration de la filière du photovoltaïque au regard des émissions de gaz à effet de serre des modules photovoltaïques : « la quantification du BEGES via l’évaluation carbone simplifiée a participé à la transformation des chaînes de production en promouvant certaines technologies moins émissives en gaz à effet de serre », certifie la directrice.

L’ACV pourrait aussi aider le CNRS dans son ensemble à quantifier plus finement l’impact carbone de ses achats. Faute d’une estimation précise des achats réalisés, son BEGES s’appuie sur le volume monétaire des achats, évalué grâce au module « Achats » de l’outil GES 1Point5, développé par le groupement de recherche (GDR) du même nom, qui associe un facteur d’émission à chaque achat identifié par la nomenclature utilisée par les organismes de recherche. Si la méthode a le mérite d’estimer les émissions de gaz à effet de serre d’un laboratoire en fonction de ses dépenses, elle échoue cependant à distinguer des équipements similaires avec des empreintes carbones différentes. Pour lever cette incertitude, Stéphane Guillot, délégué scientifique au développement durable et aux risques, assure que « le CNRS travaille, avec Labos 1Point5, à substituer aux facteurs d’émissions monétaires, utiles mais imparfaits, des facteurs d’émissions physiques, basés sur les caractéristiques environnementales réelles des achats ». Un groupe de travail en ce sens a été constitué à l’échelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Y contribuent notamment ce GDR et le CNRS.

Autant d’initiatives qui amènent Stéphane Guillot à se montrer optimiste : « On peut faire de la science de qualité tout en maîtrisant nos achats. Notre objectif est désormais de trouver l’équilibre entre l’optimisation de notre bilan carbone et le maintien de recherches au plus haut niveau international ».

- 1Unité transdisciplinaire d’orientation et de prospective des impacts environnementaux de la recherche en ingénierie (Aix-Marseille Université / CNRS / Ensa / École des Ponts / Insa / Sorbonne Université).