Pour une expertise en géo-ingénierie fondée sur une recherche responsable

Fin septembre 2025, l’agence de programme Climat, biodiversité et sociétés durables, pilotée par le CNRS, a rendu une note de travail sur les interventions climatiques. Le chef de projet de cette mission nous explique pourquoi il faut disposer d’une expertise scientifique dans ce domaine de recherche, sujet à controverses.

Fin septembre, vous avez rendu au ministère de la Transition écologique un document sur les interventions climatiques, porté par l’agence de programme confiée au CNRS. D’où vient-il ?

François Ravetta1 : Il y a quelques mois, l’agence Climat, biodiversité et sociétés durables a initié une action autour des interventions climatiques, plus connues sous le nom de « géo-ingénierie ». L’enjeu est de dresser une feuille de route nationale pour savoir quelles recherches conduire dans ce domaine, en tenant compte des enjeux politiques, économiques et éthiques, ainsi que des questions de souveraineté et de sécurité nationale. L’agence souhaite traiter la question des interventions climatiques au-delà des sciences du climat en promouvant une approche multidisciplinaire, avec le souci de fédérer les équipes concernées, dont les forces de recherche sont limitées. J’ai ainsi pu réunir un groupe de dix-huit experts aux profils variés, représentant une dizaine d’établissement de recherche.

Cette mission a suscité l’intérêt de la sous-direction de la recherche du ministère de la Transition écologique, qui sert de point focal national pour les négociations du GIEC. Cette sous-direction nous a en particulier sollicité pour disposer d’une expertise scientifique pour appuyer ses positions lors des cycles de négociations internationales, en priorité dans le domaine du stockage marin du CO2. La lettre de cadrage étant ambitieuse, trois collègues du groupe d’experts ont dans un premier temps rédigé une note de travail rappelant l’état de l’art, les possibilités et les risques des techniques associées. Fin 2026, nous livrerons une prospective complète, élargie à l’ensemble des techniques d’élimination du CO2 accumulé dans l’atmosphère.

Pourquoi cette focale sur le stockage du CO2 ?

F. R. : Également appelée Carbone Dioxyde Removal (CDR), cette technique consiste à retirer du carbone de l’atmosphère à l’échelle planétaire, dans l’optique de limiter l’ampleur du réchauffement climatique en cours. On agit ainsi sur la cause – le stock excessif de CO2 dans l’atmosphère – du changement climatique. Dans une perspective d’atteinte de la neutralité carbone, le GIEC l’a déjà pour partie intégrée à ses scénarios, sous la forme d’émissions négatives de CO2.

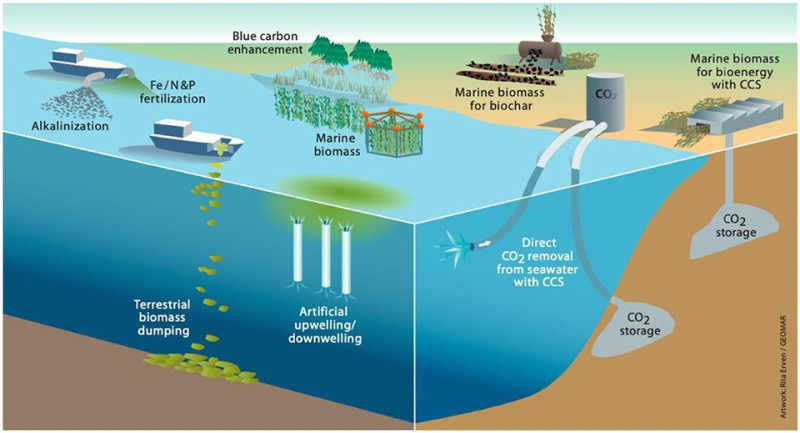

En pratique, le CDR peut se dérouler aussi bien en mer qu’à terre et tant à l’aide de techniques du vivant que de moyens physico-chimiques. En mer, on envisage par exemple la croissance massive d’algues sous-marines ou l’alcalinisation2 du milieu océanique pour augmenter leur captation de CO2. À terre, on s’appuie sur les puits de carbone écosystémiques (espaces agricoles, forêts, zones humides, etc.) ainsi que des processus géologiques, comme les réservoirs en sous-sol.

Les différentes problématiques du CDR marin concernent sa faisabilité technique, son passage à l’échelle, son coût énergétique, par là-même sa pertinence économique, et son impact sur l’environnement marin. Ces technologies présentent un potentiel réel, à condition que leur mise à l’échelle repose sur l’usage d’une énergie décarbonée. Leur bénéfice global dépendra de la maîtrise des risques environnementaux associés. Sans ces garde-fous, le risque est que la solution proposée entraîne plus de perturbations qu’elle n’en corrige.

- 1Chef de projet Interventions climatiques et sociétés durables au sein de l’agence de programme Climat, biodiversité et sociétés durables et professeur à Sorbonne Université au sein du Laboratoire Atmosphères et observations spatiales (CNRS / Sorbonne Université / Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines).

- 2Augmentation du pH d'un milieu par apport d’une base ou d’un composé alcalin.

D’idée digne de la science-fiction, la géo-ingénierie a gagné ces dernières années en crédibilité auprès des décideurs et décideuses politiques et de quelques communautés scientifiques. Comment expliquer cette évolution ?

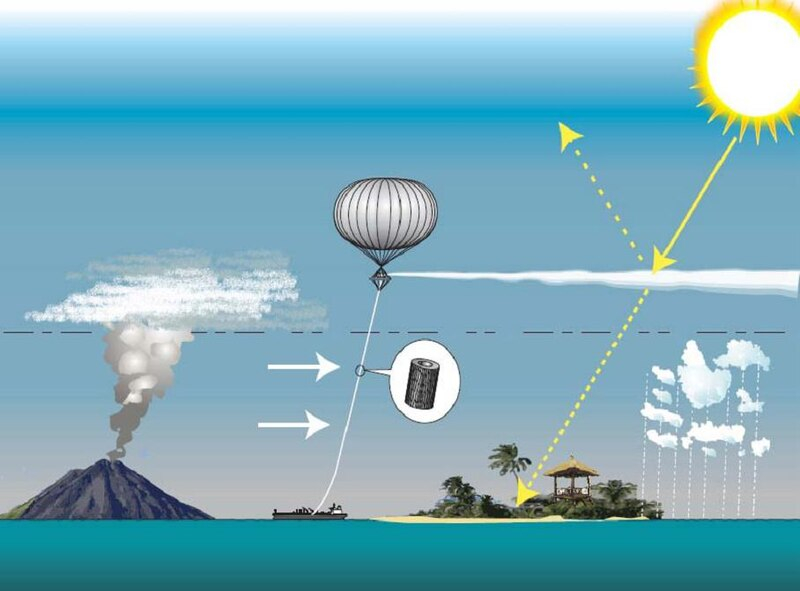

F. R. : Si les techniques d’élimination du carbone sont déjà intégrées dans les trajectoires climatiques, notamment celles du GIEC, ce n’est pas le cas pour l’autre volet de la géo-ingénierie, à savoir la gestion du rayonnement solaire (SRM, Solar Radiation Modification). Les techniques de SRM n’agissent pas sur la cause première du changement climatique, à savoir l’accumulation du CO2 atmosphérique, mais sur l’une de ses conséquences, l’augmentation des températures, que l’on cherche à contrecarrer en injectant par exemple des aérosols dans la stratosphère. À la manière des plus puissantes éruptions volcaniques , on envisage de refroidir la planète par effet parasol. Cette technique est controversée car elle fait évoluer le climat vers un nouvel état, inconnu et potentiellement problématique. La mousson indienne pourrait par exemple être perturbée. Il existe aussi un risque de choc terminal, à savoir une hausse rapide des températures en cas d’arrêt brutal des injections d’aérosols.

Aucun projet sérieux de déploiement de cette technologie n’existe à ce jour, les études étant principalement académiques. Recourir au SRM apparaît toutefois à l’agenda de différents acteurs. La Climate Overshoot Commission, qui rassemble d’anciens responsables politiques, présente le SRM comme une voie à explorer en réponse au changement climatique. L’agence de recherches à risque britannique, l’Advanced Research and Invention Agency, a récemment lancé un appel à projets pour financer des projets de SRM, avec un volet expérimental, une ligne que la France a toujours refusée de suivre jusque-là.

On observe également des évolutions au sein de la société civile, en particulier de la jeune génération dans des régions exposées aux effets du changement climatique. Je pense par exemple à Operaatio Arktis, une association finlandaise, qui réclame au nom du principe de précaution que soient conduites des recherches en SRM afin de ne pas compromettre l’avenir des futures générations. Plus largement, on assiste à l’émergence de récits concurrents au sujet de la géo-ingénierie. Associée négativement au techno-solutionnisme, à la modification voire au contrôle du climat, la géo-ingénierie se transforme en interventions climatiques, avec l’imaginaire du soin ou de la médecine d’urgence qui accompagne ce terme.

À l’échelle mondiale, qui promeut la géo-ingénierie ?

F. R. : De plus en plus d’États s’y intéressent, pour diverses raisons. Il peut s’agir de pays dont la richesse se fonde sur l’extraction de ressources fossiles ou qui ont besoin de temps pour effectuer leur transition énergétique. Cela pourrait se comprendre, mais il y a aussi un risque de fuite en avant, la meilleure politique face au changement climatique étant de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Des pays cherchent aussi à inscrire la question de la géo-ingénierie à l’agenda international., à l’image de la Suisse, qui par deux fois a milité, en vain, pour que l’ONU se saisisse officiellement du sujet d’étudier les risques et les opportunités de la géo-ingénierie. Dans ce cas, la motivation tenait plus de la défense d’une approche ouverte et multilatérale de la question, pour éviter un déploiement unilatéral, brutal et incontrôlé, que de la défense des intérêts économiques helvétiques. Enfin, la question du climat est de plus en plus appréhendée sous l’angle de la sécurité et de la souveraineté nationales. Il s’agit d’anticiper ou de se prémunir contre une prise de contrôle du climat par un État rival. Cette approche est rendue nécessaire par un contexte géopolitique où les logiques nationales tendent à l’emporter au détriment du multilatéralisme.

Pour sa part, la France, comme la plupart des autres pays européens, défend la position de l’Accord de Paris, qui consiste à diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, et se montre par conséquent très prudente vis-à-vis des techniques de géo-ingénierie. La question qui se pose alors est de déterminer les moyens dont disposent la France et l’Europe pour faire valoir ce point de vue.

Deux rapports scientifiques, parus ces derniers mois, concernaient la géo-ingénierie. Tout d’abord l’avis du Comité d’éthique du CNRS (Comets) sur la responsabilité de certaines recherches à risque ; ensuite un rapport de l’Académie des sciences condamnant toute recherche sur la géo-ingénierie. Comment les jugez-vous dans le cadre de votre propre prospective ?

F. R. : Ce sont des rapports utiles, car ils cadrent les recherches possibles ou acceptables. Les recommandations du Comets sont en phase avec les positions européennes. Elles préconisent que les recherches en géo-ingénierie ne doivent pas se faire au détriment des autres recherches de lutte contre le réchauffement climatique. Elles enjoignent également de ne pas mener d’expériences de SRM sur le terrain et plaident pour une approche multidisciplinaire. Bien évidemment, compte tenu des risques associés à la géo-ingénierie, le Comets insiste sur les précautions à prendre et sur la nécessaire consultation de la société civile. Je pense que l’on pourrait s’inspirer des usages et des règles appliquées en matière de recherche médicale pour encadrer celles conduites dans le domaine de la géo-ingénierie.

Le rapport de l’Académie des sciences brosse un état des lieux des connaissances et formule des recommandations. C’est un point de départ intéressant pour notre groupe d’experts, à condition de le compléter par une analyse de la géo-ingénierie sous l’angle des sciences humaines et sociales. S’agissant du SRM, je ne souscris pas à la recommandation selon laquelle une recherche dédiée ne serait pas légitime. D’une part, car une recherche dédiée est nécessaire pour répondre à certaines questions, comme la gouvernance du SRM, potentiellement source de conflits. D’autre part, parce que l’absence de recherche sur le sujet induit une absence d’expertise et nous fragilise d’autant au sein des négociations européennes ou internationales.

En définitive, faut-il ou non mener des recherches en géo-ingénierie ?

F. R. : Premièrement, il faut distinguer entre CDR et SRM. Sans être la panacée, il y a fort à parier que des techniques d’élimination du carbone atmosphérique seront déployées. Se pose alors la question d’une recherche en lien avec l’émergence d’un nouveau secteur économique. De ce point de vue, certains de nos partenaires européens se mobilisent déjà ; il serait dommage que la France ne valorise pas ses atouts dans ce domaine.

S’agissant du SRM, à ce stade, l’enjeu est surtout stratégique. Nous devons anticiper les futurs possibles, y compris celui d’un déploiement unilatéral, et nous donner les moyens de faire valoir nos intérêts, voire d’intervenir. Par conséquent, c’est une recherche en appui à l’expertise qui est nécessaire.

Secondement, il faut dépassionner le débat sur la géo-ingénierie. Il ne s’agit pas d’opposer une éthique de conviction, qui pourrait conduire à se priver d’expertise, à une éthique de responsabilité, potentiellement subordonnée à une demande politique ou économique minimisant les risques, mais de tenir la bonne position d’équilibre. La recherche en géo-ingénierie est une recherche à risque. Il nous faut en tirer les conséquences afin de disposer d’une expertise responsable sur le sujet.