France 2030 - Le CEA, le CNRS et l’Inserm associés pour améliorer le parcours des malades grâce à la bio-ingénierie

Copiloté par le CEA, le CNRS et l’Inserm, le Programme de recherche « Organes et organoïdes sur puces » vient d’être lancé à Grenoble. Financé par l’État dans le cadre du plan France 2030 à hauteur de 48,4 millions d’euros sur 6 ans, il a pour objectif de concevoir une nouvelle génération de modèles biologiques extrêmement précis, permettant de mimer le fonctionnement de tissus humains spécifiques tels que le foie, le poumon, le cerveau ou le cœur.

Le programme national de recherche Organes et organoïdes sur puces MED-OOC vise à déployer en France une nouvelle génération de modèles biologiques qui serviront aussi bien la recherche fondamentale que l’industrie pharmaceutique ou encore la médecine personnalisée. Outils d’aide à la décision thérapeutique, ils pourraient faciliter la prise en charge des cancers et d’autres pathologies en testant plus vite les traitements potentiels mais aussi diminuer, à terme, le recours à l’expérimentation animale. Ils constitueraient une formidable avancée pour la qualité de vie des malades.

L’État a confié le pilotage de ce programme au CEA, au CNRS et à l’Inserm, dont la direction scientifique est assurée par Xavier Gidrol (CEA), Anne-Marie Gué (CNRS) et Maxime Mahé (Inserm). MED-OOC est financé par France 2030 sur 6 ans et dispose d’un budget de 48,4 millions d’euros opéré par l’ANR.

Ce programme s’inscrit dans un domaine à fort impact en santé publique et à fort potentiel d’innovation. Les modèles d’organes et organoïdes sur puces (O&OoC) reproduisent les conditions du vivant : « Le meilleur modèle pour un patient, ce sont ses propres cellules ! En les mettant en culture sur une carte microfluidique, elles deviennent un modèle d'organe qui peut, par exemple, être utilisé par un médecin pour tester des médicaments et proposer l'approche thérapeutique la plus adaptée à son patient », soulignent les trois co-directeurs de MED-OOC.

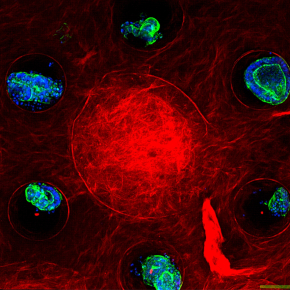

Principal objectif : promouvoir une nouvelle génération de modèles biologiques reposant sur des cellules dérivées de patients ou sur des précurseurs tissulaires, tels que les organoïdes, capables de mimer le fonctionnement physiologique ou pathologique d’un organe humain. Intégrés sous la forme de systèmes « sur puce », ces modèles seront dotés de technologies de pointe permettant de surveiller et d’analyser leur activité en temps réel.

MED-OOC ambitionne ainsi de réaliser des avancées scientifiques et technologiques autour de trois axes thématiques prometteurs :

O&OoCs dérivés de patients, « jumeaux cliniques » pour la médecine personnalisée : définir et réunir les conditions minimales requises pour reproduire fidèlement la pathologie spécifique d’un patient dans un modèle sur puce.

O&OoCs multifonctionnels et multi-organes pour de nouvelles thérapies : développer ces organes et organoïdes sur puces en tant que modèles précliniques robustes, permettant le criblage et la validation de nouveaux médicaments, immunothérapies et biothérapies.

O&OoCs instrumentés : équiper les organes et organoïdes sur puces de capteurs et d’actionneurs capables de mesurer plusieurs paramètres-clés liés au métabolisme tissulaire ainsi qu’à des fonctions biologiques plus complexes.

Dans ce cadre, le programme MED-OOC finance déjà quatre projets :

Tumeur sur puce pour l’amélioration du soin du patient (TME On Chip) : développer des modèles personnalisés de tumeurs dérivés de patients, intégrant le microenvironnement tumoral, pour prévoir l’efficacité des traitements.

Diabète de type 1 sur puce (MAGIC) : créer des îlots de Langerhans (cellules du pancréas) vascularisés sur puce pour suivre en temps réel la réponse immunitaire personnalisée d’un patient transplanté et ainsi anticiper le rejet du greffon.

Syndrome métabolique sur puce (MSY-OOC) : développer des modèles intégrés et personnalisés du syndrome métabolique (foie, tissu adipeux, paroi vasculaire) pour identifier de nouveaux biomarqueurs, comprendre les mécanismes pathologiques de la MAFLD (maladie hépatique chronique) et élaborer de nouvelles thérapies.

Technologie pour l’ingénierie des microenvironnements et l’imagerie des organes sur puces (EnVie) : concevoir des dispositifs modulaires intégrant des technologies d’imagerie 3D et de biofabrication, permettant l’étude des interactions tissulaires à long terme.

L’Etat consacre 3 milliards d’euros de France 2030 pour la recherche à travers des programmes de recherche ambitieux, portés par les institutions de recherche pour consolider le leadership français dans des domaines clés ; liés ou susceptibles d'être liés à une transformation technologique, économique, sociétale, sanitaire ou environnementale, et qui sont considérés comme prioritaires au niveau national ou européen. L’Agence nationale de la recherche (ANR) est l’opérateur des programmes de recherche pour le compte de l’Etat. |

À propos du plan d’investissement France 2030

Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.

Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).

Est mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.

Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance, et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Plus d’informations sur le site du Gouvernement et @SGPI_avenir

À propos du CEA

Fort d’un modèle unique, le CEA est un organisme public de recherche dont la raison d’être est d’éclairer la décision publique et de donner aux entreprises françaises et européennes ainsi qu’aux collectivités les moyens scientifiques et technologiques de mieux maîtriser des mutations sociétales majeures autour des transitions énergétique et numérique, de la santé du futur ainsi que de la défense et la sécurité globale. Cette raison d’être s’appuie sur trois grandes valeurs qui guident l’action du CEA et de ses équipes : curiosité, coopération et conscience des responsabilités.

Pour en savoir plus : www.cea.fr

À propos du CNRS

Acteur majeur de la recherche fondamentale à l’échelle mondiale, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position singulière de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines scientifiques pour éclairer et appréhender les défis du monde contemporain, en lien avec les acteurs publics et socio-économiques. Ensemble, les sciences se mettent au service d’un progrès durable qui bénéficie à toute la société. www.cnrs.fr

À propos de l’Inserm

Créé en 1964, l’Inserm est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine, il se positionne sur l’ensemble du parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Sur la scène internationale, il est le partenaire des plus grandes institutions engagées dans les défis et progrès scientifiques de ces domaines. www.inserm.fr