Déchets radioactifs : une mission scientifique part cartographier les fûts immergés de l’Atlantique

|

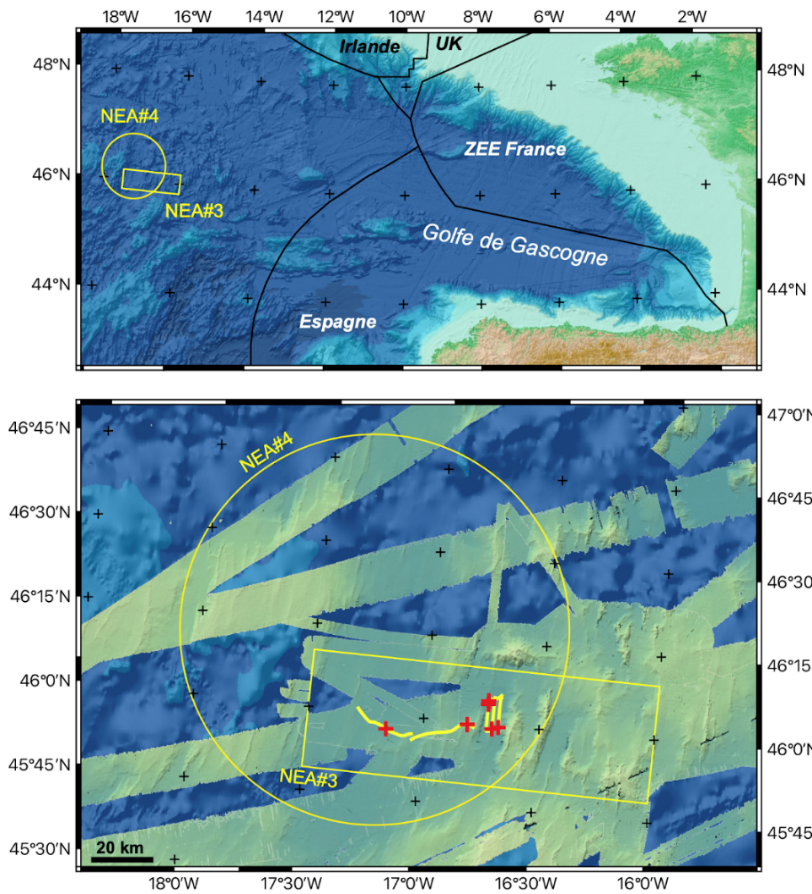

La mission interdisciplinaire NODSSUM, portée par le CNRS, et en collaboration avec une équipe de l’Ifremer, de l’ASNR et de plusieurs partenaires nationaux et internationaux1 , prendra la mer dès le 15 juin prochain pour un mois. Les scientifiques prévoient deux campagnes afin de cartographier avec des outils modernes, la zone d’immersion principale des nombreux fûts de déchets radioactifs immergés volontairement pendant 40 ans dans les plaines abyssales de l’Atlantique Nord-Est. Cette première mission de repérage s’effectue avec le robot autonome UlyX2 de la Flotte océanographique française, opérée par l’IFREMER.

- 1Cette campagne en deux temps est pilotée par deux chercheurs CNRS du laboratoire de physique de Clermont Auvergne (CNRS/Université Clermont Auvergne) et du Laboratoire de géologie de l’ENS (ENS-PSL/CNRS). Elle implique également des scientifiques du laboratoire de physique de Clermont Auvergne (CNRS/Université Clermont Auvergne) / Laboratoire de physique des 2 infinis (CNRS/ Université de Bordeaux) / Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (CNRS/Université de Strasbourg) / Laboratoire de physique subatomique et des technologies associées (CNRS/IMT Atlantique/Nantes université) / Laboratoire de géologie de l’ENS (ENS-PSL/CNRS) / Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales (CNRS/CNES/IRD/Université de Toulouse) & IRD / Laboratoire microorganismes : génome et environnement (CNRS/Université Clermont Auvergne) / Unité de système sous-marins (Flotte océanographique Française-IFREMER) ainsi que le laboratoire de recherche sur les transferts des radionucléides dans les écosystèmes aquatiques (ASNR). Cette mission interdisciplinaire intègre aussi des organismes étrangers : l’Université de Bergen (Norvège), l’université Memorial (Canada) et l’institut Johann Heinrich von Thünen (Allemagne). Plusieurs laboratoires participeront à terre à l’analyse et à l’interprétation d’échantillons et données comme le laboratoire de géologie de Lyon (CNRS/université Lyon 1/ ENS Lyon) et l’université de Gérone (Espagne). Les moyens techniques (navire, robots, personnel du bord, etc) sont mis en œuvre et financés par la Flotte océanographique française.

- 2 en fonction des indices qu'il détecte, il modifie sa trajectoire. UlyX est alimenté par des batteries et capable de descendre à plus de 6 000 mètres de profondeur

Entre 1946 et 1990, plus de 200 000 fûts remplis de déchets radioactifs ont été jetés par plusieurs Etats européens dans la plaine abyssale de l’océan Atlantique Nord-Est, dans les eaux internationales, à plus de 4 000 mètres de profondeur. Ces fûts contiennent des déchets incorporés dans du bitume et du ciment afin de remplir les espaces libres des fûts.

Le projet NODSSUM, campagne interdisciplinaire associant nucléaire, géologie, océanographie, biologie et chimie marine vise à cartographier la zone d’immersion principale et à comprendre le comportement des radionucléides3 dans les eaux profondes ainsi que leurs interactions avec les écosystèmes marins. Pendant un mois, les scientifiques parcourront les zones d’immersion des fûts radioactifs grâce à un sonar à très haute résolution, embarqué sur le submersible autonome UlyX qui réalise ses premières plongées scientifiques. Il survolera la zone à environ 70 mètres d’altitude afin de cartographier et repérer les fûts et se rapprochera à une dizaine de mètres environ pour les photographier. Cela permet d’identifier les zones de réalisation d’échantillonnage d’eau, sédiments et faune, dans un premier temps, à distance des fûts.

Pour cette première mission interdisciplinaire, les scientifiques combinent plusieurs technologies de pointe et prévoient d’effectuer, depuis le navire, des prélèvements de sédiments à l’aide de carottiers mais également d’eau grâce à des rosettes. Des courantomètres mouillés au fond mesureront les courants de la zone abyssale. Les scientifiques installeront également des pièges à poissons et crustacés pour évaluer l’effet de ces déchets radioactifs sur les organismes marins et la dynamique de l’écosystème. A bord, les équipes disposeront d’instruments de mesure de la radioactivité. Ces mesures seront ensuite affinées par des analyses plus poussées en laboratoire.

Afin d’éviter tout éventuel risque radiologique, le projet prévoit un dispositif de radioprotection important à bord. Dès leur arrivée, les échantillons et instruments seront vérifiés et contrôlés afin de mettre en place toutes les dispositions de radioprotection adaptées à leur traitement et à leur stockage. Ce travail de précaution et de contrôle se poursuivra de manière adaptée tout au long des travaux scientifiques, y compris dans les laboratoires à terre.

Ces mesures et ces prélèvements permettront de sélectionner les sites à étudier plus finement lors de la seconde campagne. Celle-ci a pour objectif de cibler la proximité immédiate des fûts. Elle s’appuiera sur des engins sous-marins robotiques, ou submersibles, habités et dotés de bras mécaniques afin de manipuler et d’observer directement les fûts.

La mission interdisciplinaire NODSSUM fait partie intégrante du projet PRIME RADIOCEAN, porté par le CNRS et en lien avec le projet NODSSUM déposé auprès de la Flotte océanographique française.

Toutes les informations sont à retrouver sur la page web dédiée à la mission.

- 3Un radionucléide est un atome dont le noyau est instable et susceptible de se transformer en un autre atome en émettant un rayonnement. Les déchets contiennent un ensemble de radionucléides ayant chacun ses propres propriétés chimiques. Au-delà de leur quantité, ils peuvent être présents sous différentes formes plus ou moins mobiles se répartissent entre l’eau et les sédiments. Certains radionucléides sont produits par les humains, comme le césium 137, et d’autres sont naturellement présents, comme le potassium 40 et le plomb 210. Les radionucléides sont présents partout. D’une manière générale, l’exposition aux rayonnements ionisants provient majoritairement de sources naturelles (radionucléides issus de la croute terrestre, rayonnements cosmiques).